VII. Action ''à distance''

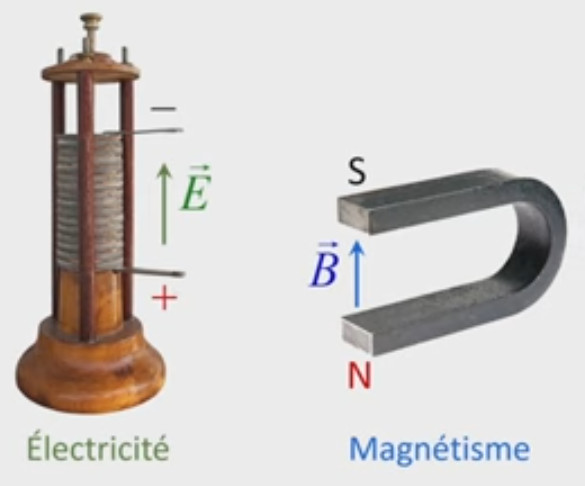

Électricité

2. Force électrique (loi de Coulomb)

3. Champ électrique

Applications techniques

Nous avons évoqué les mécanismes notamment microscopiques de l'électricité. Ce phénomène peut être facilement observé à l'échelle humaine en frottant un objet de cuivre (forte affinité aux électrons c-à-d forte propension à les attirer) avec un chiffon de coton (faible affinité), ce qui va séparer les charges positives des charges négatives, et ainsi provoquer un transfert d'électrons du chiffon vers le cuivre. Le premier étant ainsi chargé positivement (puisqu'il a perdu des électrons à partir d'une situation de charge neutre) et le second négativement (puisqu'il a gagné ces électrons à partir d'une situation de charge neutre) une force d'attraction apparaît entre les deux au point que le chiffon peut rester collé à l'objet de cuivre. Ce phénomène est appelé "électrisation".

Ce bloc de cuivre forme un réseau cristallin, comme le NaCl, mais avec cette différence que la cohésion de ce cristal de cuivre est formé par la mise en commun des électrons périphériques, plutôt que par un transfert d'électrons (Na --> Cl : cf. supra #ions) : les électrons périphériques de chaque atome de Cu circulent librement entre ceux-ci, en exerçant ainsi un rôle de "colle" entre les atomes de cuivre, et en faisant de ce métal un bon "conducteur" (contrairement au bois ou au plastique, qui sont ainsi de bons isolants).

Claquage. Si le nombre de ces électrons "injectés" par l'électrisation devient très élevé, alors les forces de répulsion entre électrons peuvent avoir pour effet d'en éjecter. On observe alors un "claquage électrique" formant un "arc électrique", communément appelé "éclair".

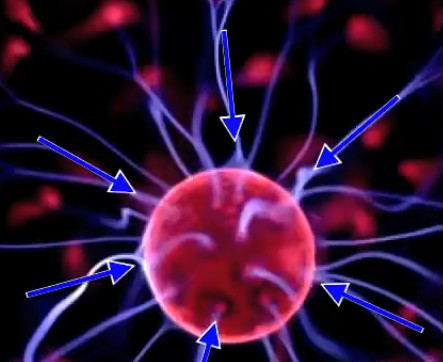

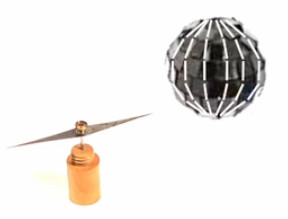

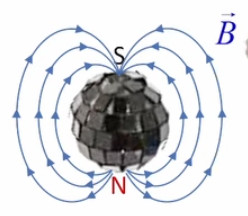

Plasma. L'image ci-dessus est celle d'un lampe à plasma : la boule métallique baigne dans un gaz à l'état de plasma (ce qui ralentit l'effet de claquage). Un plasma est un état de la matière dans lequel les atomes ont perdu leurs électrons, de sorte qu'ils circulent au gré des forces qu'ils rencontrent. Nous avions évoqué le plasma dans la formation des étoiles et de la matière après le "big bang" (cf. #plasma). Des plasmas sont développés pour étudier le phénomène de fusion nucléaire.

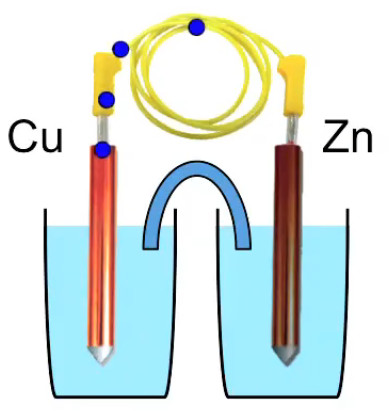

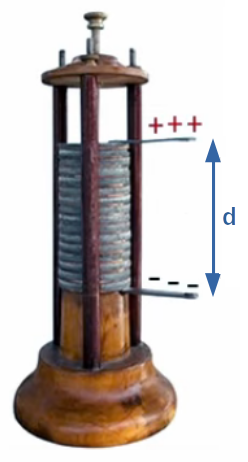

Le bâton cuivre est plongé dans une solution de sulfate de cuivre, et le bâton de zinc dans une solution de sulfate de zinc.

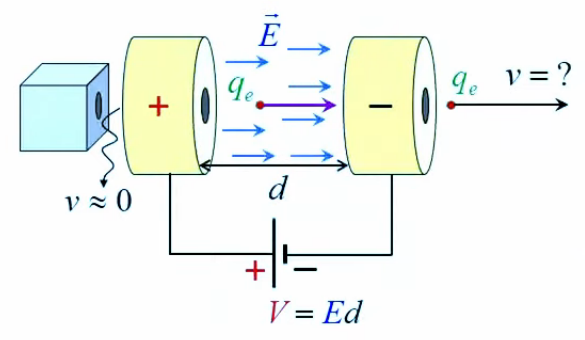

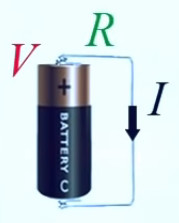

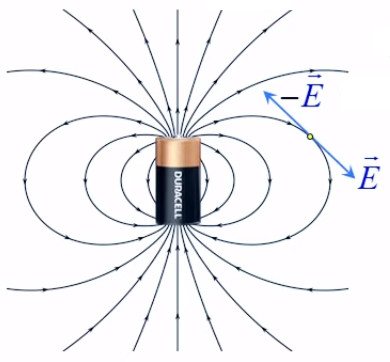

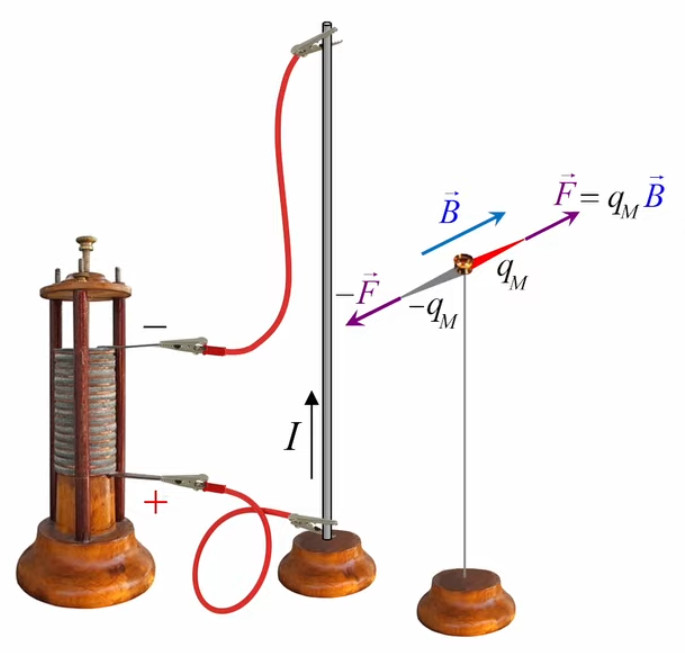

Une notion importante est "l'affinité" pour les électrons : ainsi on peut créer un courant électrique passant d'un bloc de zinc vers un bloc de cuivre, car l'affinité électronique du zinc est faible tandis que celle du cuivre est élevée (on peut dire aussi que les électrons sont plus attirés par le cuivre que par le zinc). C'est le principe de la pile, illustré dans l'image ci-contre (et que nous étudierons plus en détail dans le chapitre consacré au potentiel : nous verrons notamment pourquoi une pile s'épuise, mettant ainsi un terme au courant permanent qui y circulait).

Courant

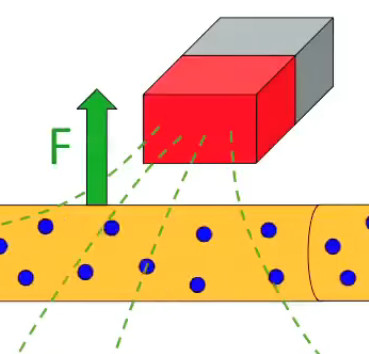

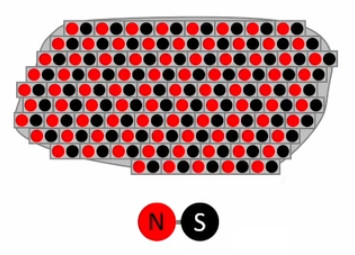

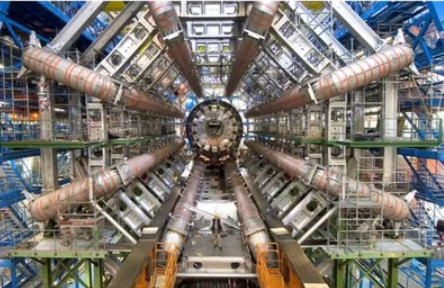

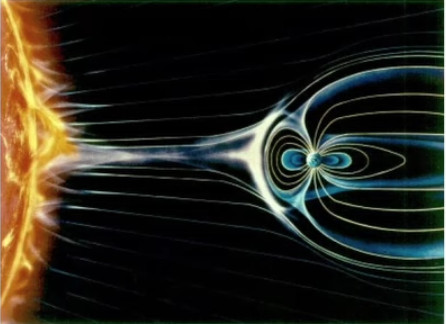

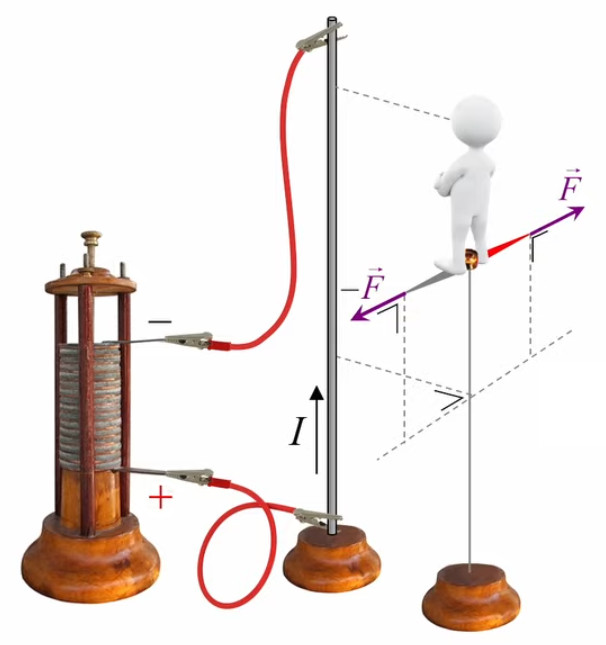

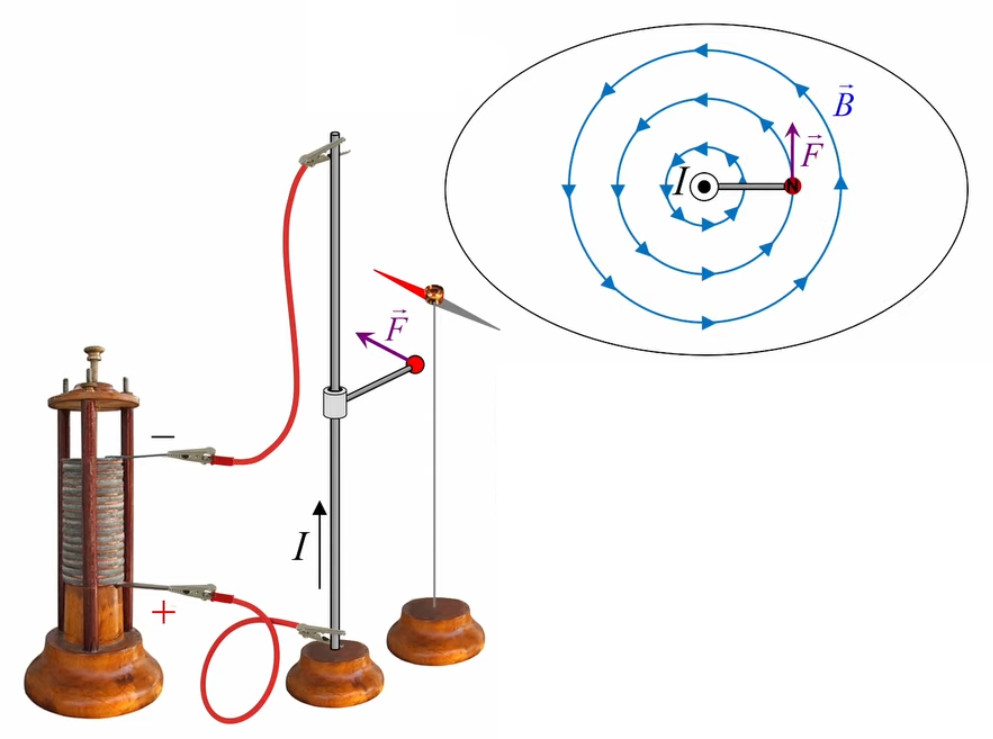

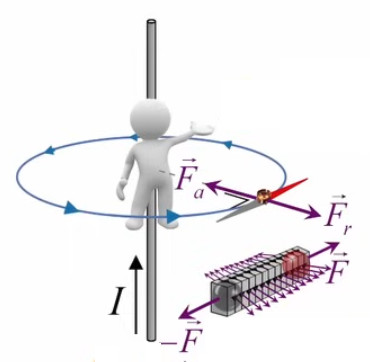

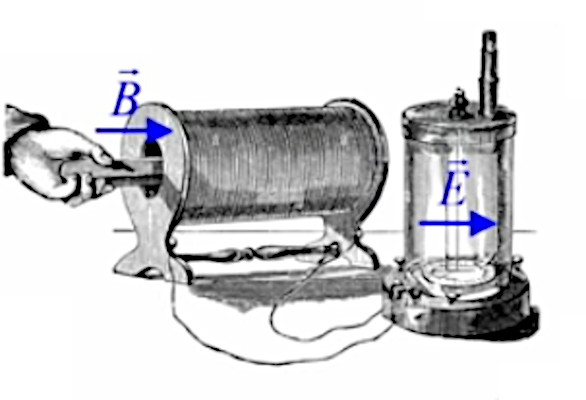

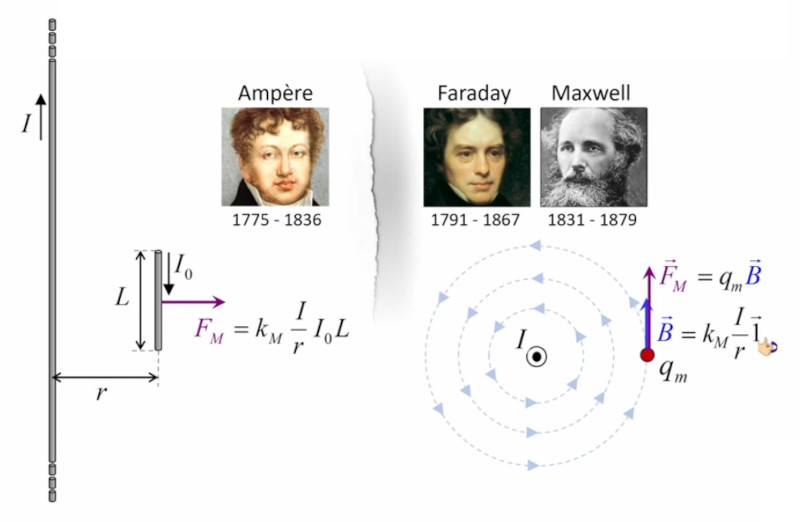

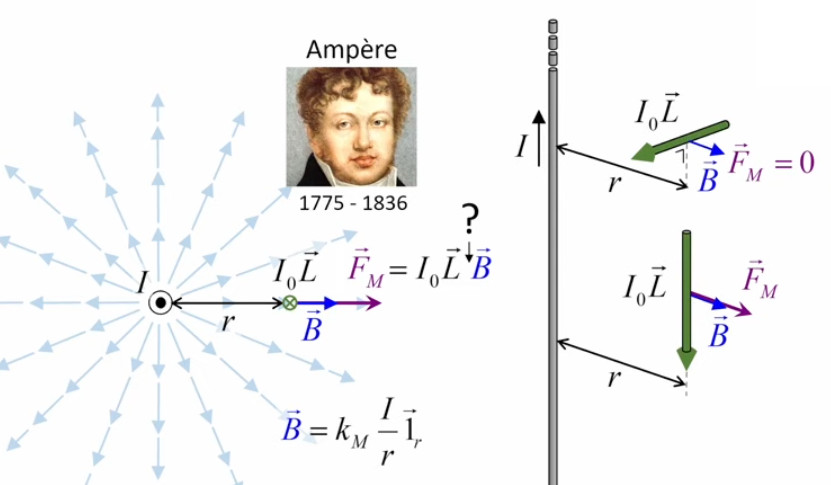

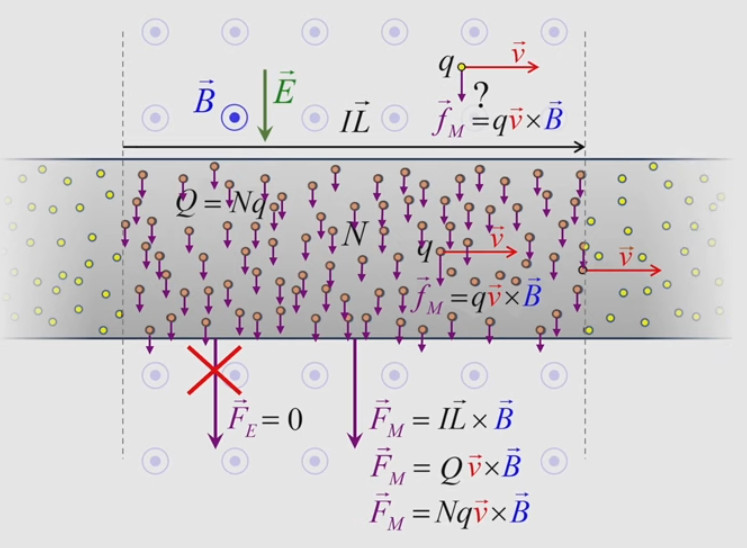

Dans la plupart des centrales électriques on créé du courant électrique grâce à une propriété importante des aimants : quand des électrons passent dans le champ magnétique généré par un aimant leur trajectoire est déviée par une force magnétique perpendiculaire (électromagnétisme). Ainsi en faisant tourner des aimants autour d'un bobine de conducteur, on y créé un courant électrique. Ainsi une force mécanique (le rotor) créé de la force électrique par l'intermédiaire de la force magnétique [pour approfondir revoir l'illustration supra du produit vectoriel par la force de Lorentz (64)].

Les applications de courant électrique sont très nombreuses. En voici d'autres.

-

Le moteur électrique c'est en quelque sorte l'inverse de la centrale électromagnétique : on fait passer un courant électrique au travers d'un câble baigné dans un champ magnétique, ce qui pousse vers le haut les électrons, et donc le câble dans lequel ils circulent. Un mécanisme peut alors exploiter ce mouvement du câble pour faire tourner un rotor, transformant ainsi une force électrique en force mécanique par l'intermédiaire de la force magnétique.

- En faisant passer un flux d'électron ("courant électrique") au travers d'un fil de cuivre, ces électrons bousculent les atomes de cuivres provoquant ainsi leur mouvement, ce qui génère de la chaleur (radiateur électrique) ; au-delà d'une certaine température le fil de cuivre va chauffer à blanc c-à-d émettre de la lumière (ampoule électrique) ;

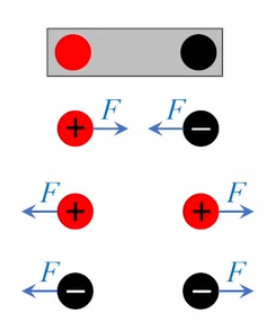

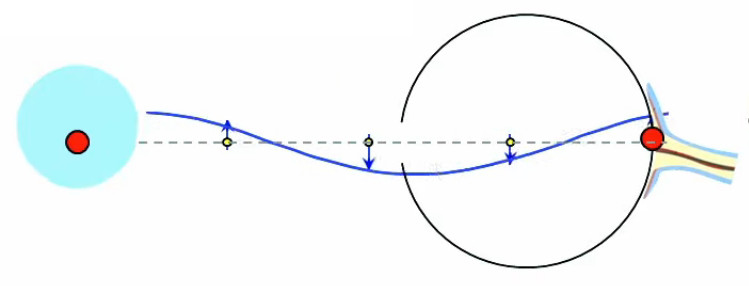

Dans l'animation ci-contre, la boule de gauche est chargée positivement et la boule de droite négativement ⇒ la première exerce une force répulsive sur la seconde. Si en outre la première effectue des mouvements de bas en haut, ceux-ci sont alors communiqués à la boule de droite. La force électromagnétique exercée par la première sur la seconde devient ainsi une onde électrique. C'est le principe de l'antenne : un mouvement de va et vient des électrons, généré le long de l'antenne émettrice, est transporté vers les électrons de l'antenne réceptrice.

Force électrique (loi de Coulomb)

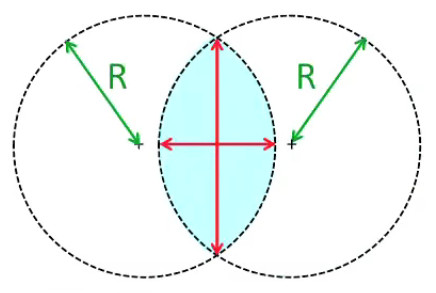

Forme

scalaire

La loi de Coulomb décrit la force électrique exercée entre deux charges q1 et q2 séparées par une distance r :

F(r) = kC * q1 * q2 / r 2

où kC est la constante de Coulomb.

On notera la similitude avec la loi de gravitation universelle (que Coulomb connaissait), qui décrit la force de gravitation FG = G * m1 * m1 / r 2 (251), mais dont la constante de gravitation G est énormément plus petite que kC (la force électrique est beaucoup plus forte que la force gravitationnelle).

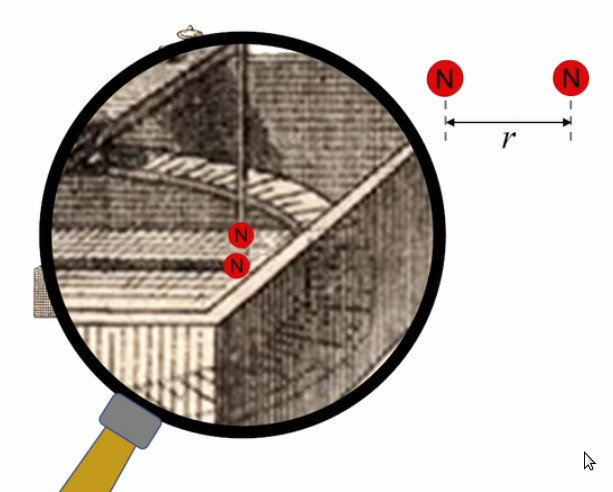

Coulomb se doutait que les grandeurs intervenant dans le calcul de F(r) étaient q1, q2, r et une constante. Il a pu déterminer (202) expérimentalement grâce à la balance à torsion.

Coulomb a ainsi pu mesurer que la force électrique (répulsive ou attractive) diminue avec le carré de la distance entre les corps chargés sur lesquels elle s'exerce :

F(r) = A / r 2

Ensuite il a mesuré, pour une distance r et une charge q2 données, le rôle joué par la charge q1 électrique sur la force électrique. Coulomb a ainsi observé une relation proportionnelle ⇒ il faut remplacer A par B*q2 :

F(r) = B * q2 / r 2

Mais en vertu du principe de conservation, la force, qu'elle soit répulsive ou attractive, est identique pour les deux charges q1 et q2 ⇒ il faut remplacer B par k*q1 :

F(r) = k * q1 * q2 / r 2

N.B. Le produit des charges est cohérent avec la propriété, à priori peu intuitive, de superposition de la force électrique : dans le graphique suivant la force électrique exercée par les trois protons de gauche ne se répartit pas sur les deux de droite, mais s'applique à chacun d'eux. Et cela on ne retrouve bien dans :

kC * 3qe * 2qe / r 2 = 6 * kC * qe2 / r 2

Le principe de superposition signifie donc que l'effet d'une charge q1 sur une charge q0 n'est pas influencé par l'effet d'une charge q2 sur la charge q0.

Enfin si une des deux charges est négative, alors il en de même de F(r), qui est bien alors une force d'attraction, en cohérence avec l'algèbre de l'électricité (cf. supra #algebre-electricite).

Quelle est l'unité (ou "dimension") [ kC ] de kC ? Si l'on écrit l'équation (202) en remplaçant tout par les dimensions on obtient :

N = [ kC ] * C2 / m2 ⇔

[ kC ] = N * m2 / C2 ⇒

Quelle est la valeur de kC ? Si q1=q1=1C et r=1m ⇒ on observe expérimentalement que F=8,99*109N ⇒ par (202) on en déduit que kC = 8,99 * 109 N * m2 / C2

C'est une valeur énorme au regard de la charge d'un électron qe = 1,6 * 10 -19 C ⇒ si l'on devait charger une bille de 10cm à 1C il y aurait tellement d'électrons dans cette bille que l'on observerait de très nombreuses expulsions d'électrons (éclairs). Si l'unité de charge qu'est le coulomb (C) est si grande, c'est parce qu'elle a été conçue dans le cadre de la force magnétique.

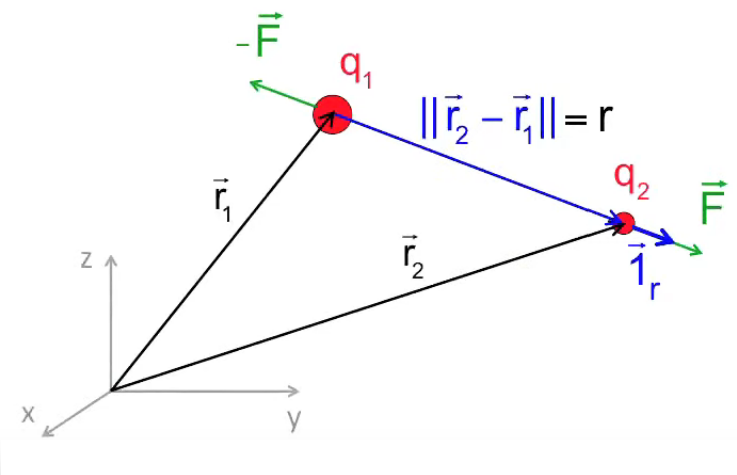

Vecteur

unitaire

radial

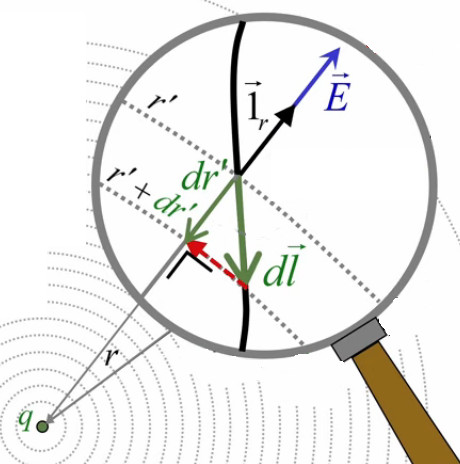

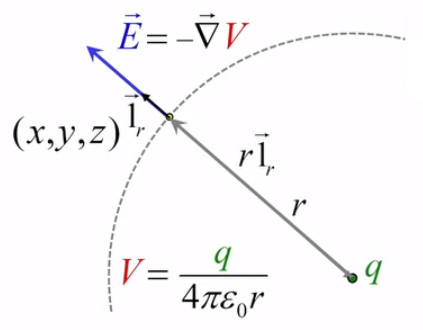

L'équation (202) n'est que la forme scalaire de la force électrique, et est donc incomplète. Il convient de pouvoir déterminer la direction dans laquelle la force s'exerce ⇒ il faut passer de la forme scalaire à la forme vectorielle. Pour ce faire il suffit de multiplier la forme scalaire par un vecteur unitaire, noté 1→r (ou encore u→r ou e→r selon les auteurs) : par (57) :

F→ = F * 1r→

où 1r→ est appelé vecteur unitaire radial.

(cf. fin de section pour justification du terme "radial")

⇒ par (202) :

F→ = kC * q2 * q1 / r 2 * 1r→

Comment calculer ce vecteur unitaire ? L'axe des forces électriques agissant sur les charges q1 et q2 passe par ces deux charges (leur centre de gravité). Or, par , le vecteur reliant celles-ci correspond à la définition de la différence de leurs vecteurs positions r→1 = (x1, y1, z1) et r→2 = (x2, y2, z2).

Par conséquent, la distance r entre les deux charges, c'est la norme du vecteur différence :

r = || r2→ - r1→ ||

Par conséquent, le vecteur unitaire par lequel on va multiplier F→ c'est bien 1→r. Celui-ci est défini par (57) :

1→r = r→ / || r→ || ⇔

1r→ = ( r2→ - r1→ ) / || r2→ - r1→ || ⇔ par (52) et (51) :

1r→ = ( x2 - x1 , y2 - y1 , z2 - z1 ) / √ ( ( x2 - x1 ) 2 + ( y2 - y1 ) 2 + ( z2 - z1 ) 2 )

qui est donc le vecteur direction (en norme) de la force exercée en q2 ; ce vecteur est sans dimension (m/m=1).

N.d.A. En vertu du principe d'action-réaction (169), tout le raisonnement ci-dessus peut se faire arbitrairement par rapport à q1 ou q2. D'autre part, en restant ci-dessus dans le cas de la force F→ exercée sur q2, on a que :

- F→ =

kC * q2 * q1 / r 2 * - 1r =

kC * q2 * q1 / r 2 * ( r→1 - r→2 ) / || r→1 - r→2 || =

kC * q2 * q1 / r 2 * ( r→1 - r→2 ) / r =

kC * q2 * q1 / r 2 * - ( r→2 - r→1 ) / r

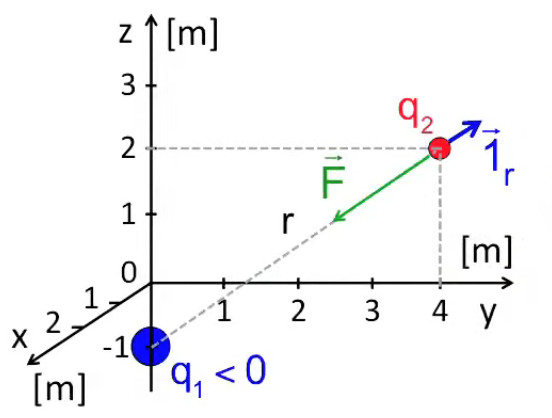

Application. Soit :

• q1= -2C ; q2= 1C

• r→1 = (0, 0, -1)m

• r→2 = (0, 4, 2)m

⇒

r→2 - r→1 = (0, 4, 3)

|| r→2 - r→1 || = √(42 + 32) = 5

⇒

1r = (0, 4, 3) / 5 = (0, 4/5, 3/5) ⇒

F→ = 8,99 109 * 1 * -2 / 52 * (0, 4/5, 3/5) N ⇔

F→ = (0, -0,58, -0,43) GN

NB : les signes des charges n'ont pas d'effet sur le vecteur unitaire, qui est donc indépendant de la nature attractive ou répulsive de la force.

Vecteur unitaire radial. Le vecteur unitaire 1→r est qualifié de "radial" (d'où l'indice "r") car si l'on déplace l'une des deux charges autour de l'autre, la force décrit le cercle correspondant. Le caractère radial du vecteur unitaire dans la loi de Coulomb est à la base de la notion de champ de forces électriques. Poursuivons donc notre cheminement : Coulomb scalaire ⇒ Coulomb vectoriel ⇒ champ de forces ...

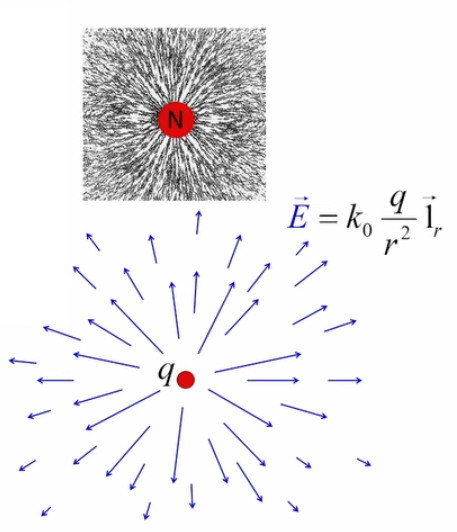

Champ électrique

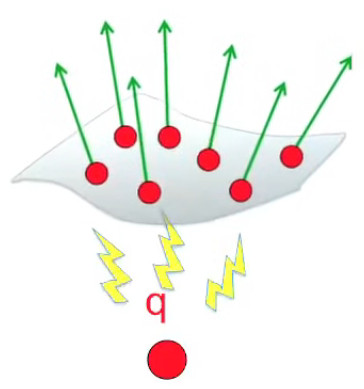

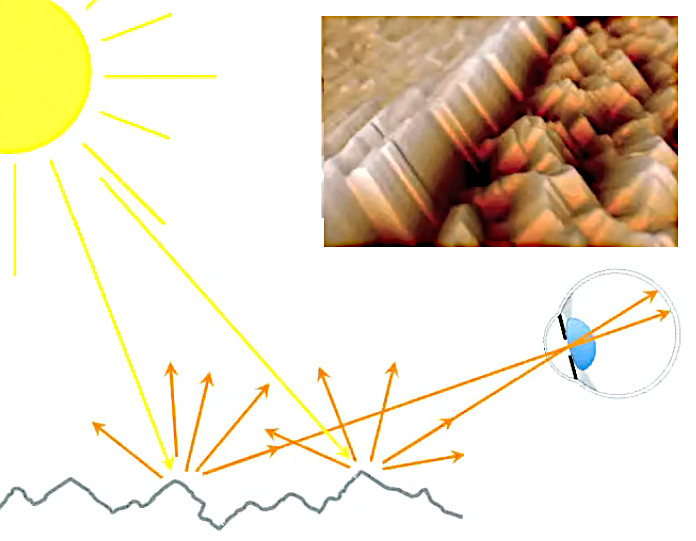

Lévitation d'une feuille de papier chargée.

Si je soulève un feuille de papier non rigide à l'aide d'une tige placée en travers d'elle et à égale distance des deux bords, les deux parties non soutenues par la force mécanique de la tige sont ballantes (N.d.A. : sauf si l'expérience est réalisée en apesanteur). Par contre si cette feuille est suffisamment électrisée elle pourra être maintenue en sustentation sur toute sa surface. On dit alors qu'elle subit un "champ de forces" (électriques).

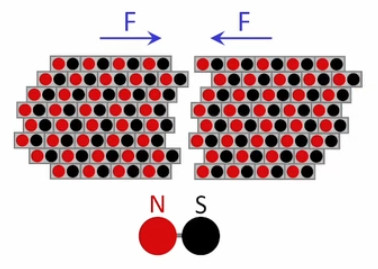

Ainsi la force électrique se distingue de la force mécanique notamment par deux propriétés :

- la force électrique s'exerce à distance

- la force électrique s'exerce sur l'ensemble d'un corps, alors que la force mécanique s'exerce sur des points d'application, et c'est précisément cette action d'ensemble qu'exprime la notion de champ électrique, via la notion de radialité.

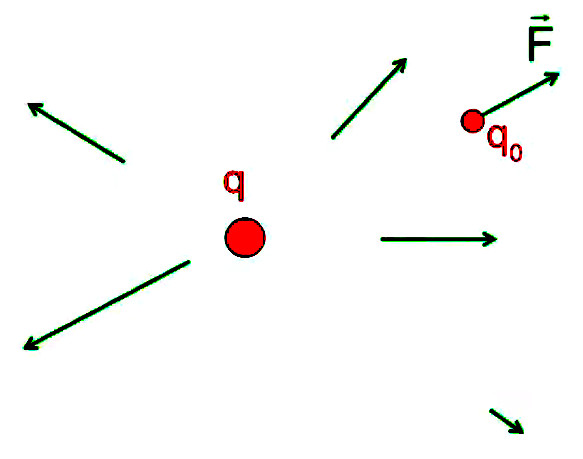

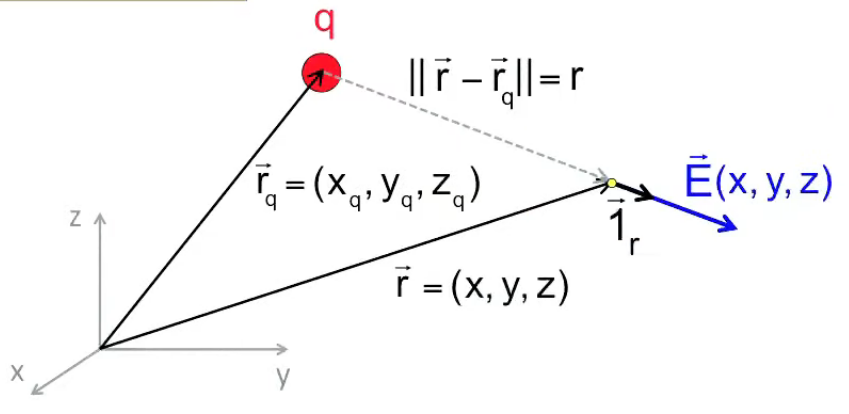

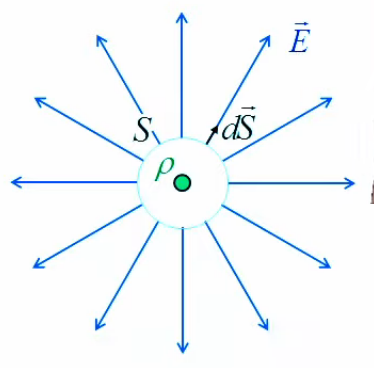

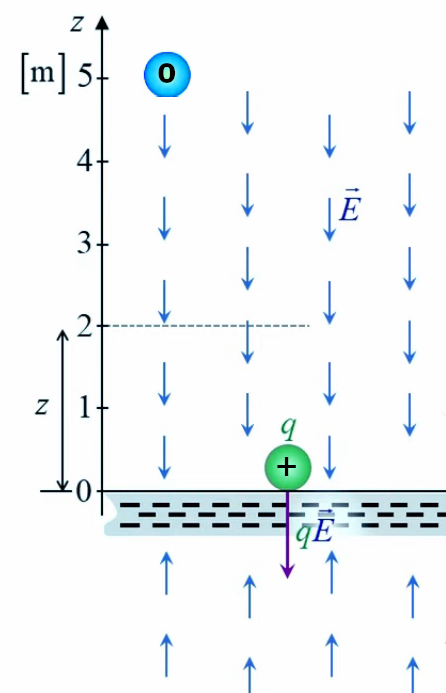

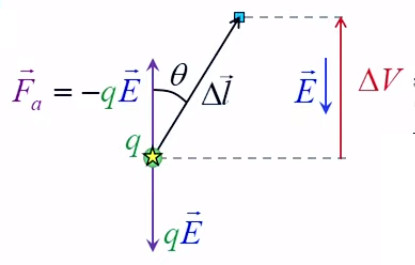

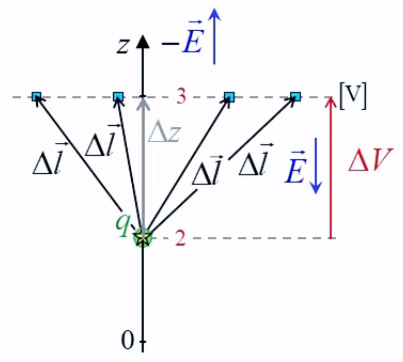

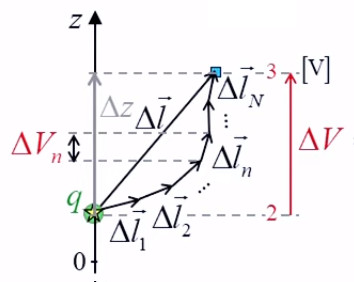

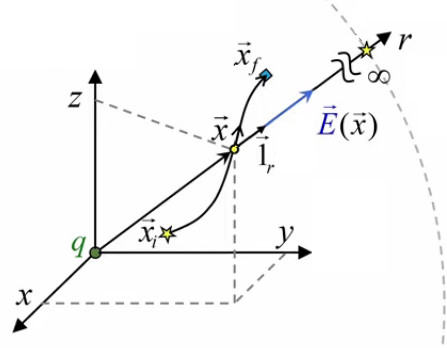

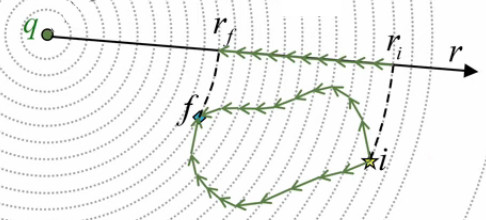

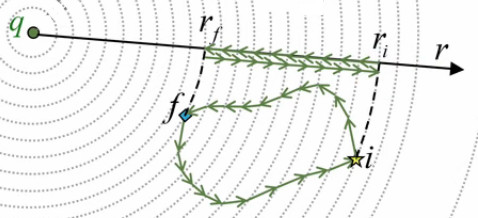

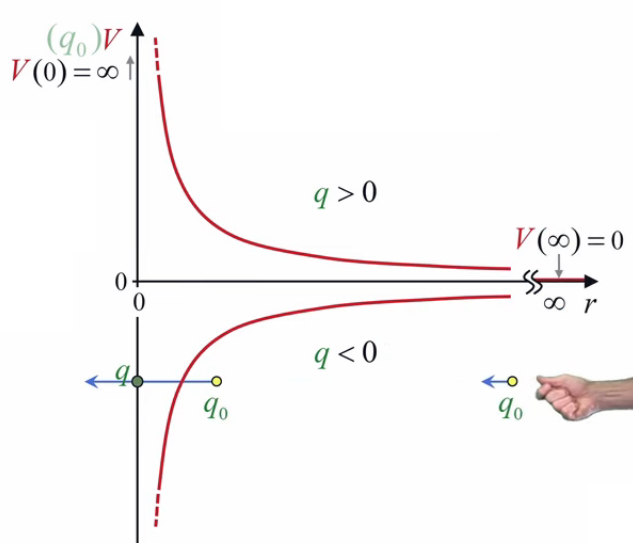

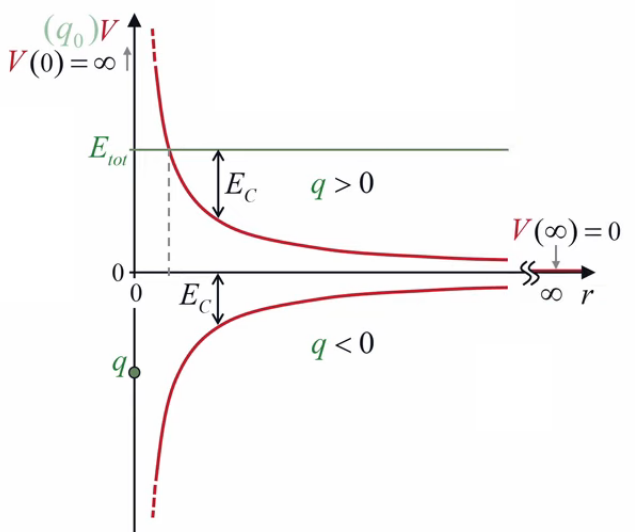

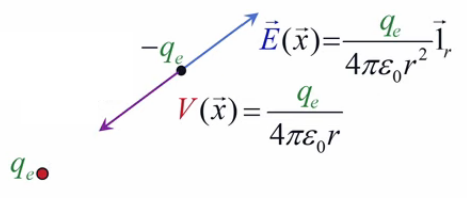

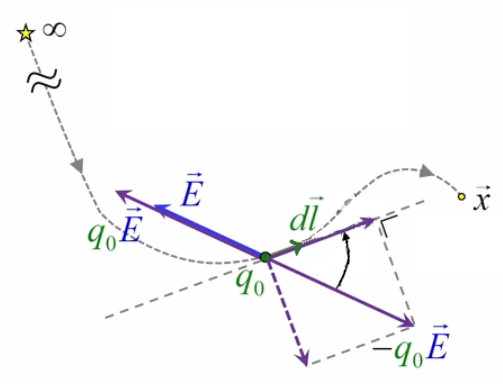

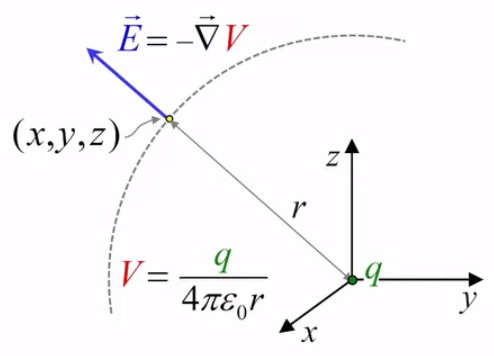

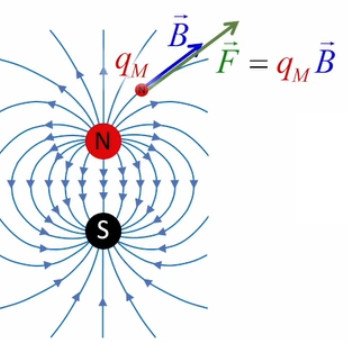

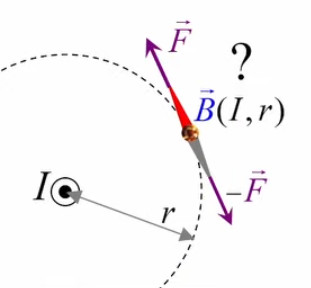

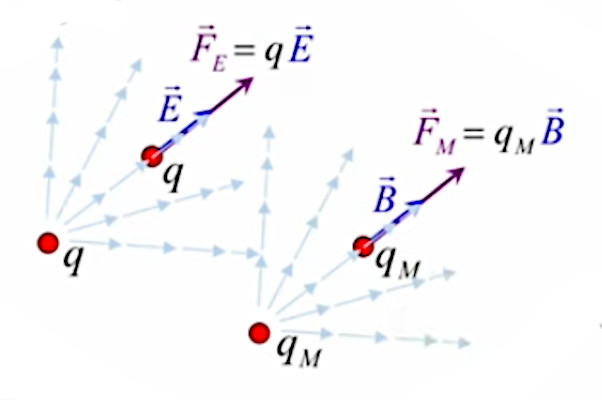

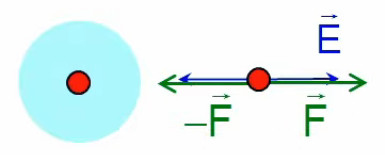

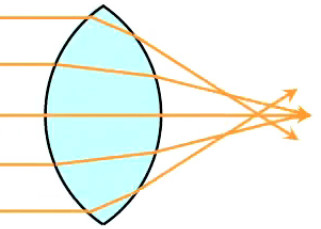

La notion de "radialité" du vecteur unitaire est donc inhérente au champ électrique. Pour modéliser ce phénomène d'action d'ensemble à distance, on va accentuer la différenciation entre q1 et q2, qui deviennent q et q0. Cette dernière est appelée "charge d'essai", pour illustrer une multitude de positions relativement à q, de sorte que la variation du vecteur r0→ - rq→ dans l'espace décrit un volume centré sur q : le champ électrique.

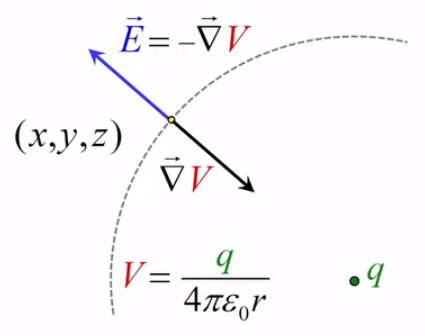

Pour définir le champ électrique E→ correspondant à la charge q, il faut donc que sa formulation décrive uniquement l'environnement de q, indépendamment de la charge d'essai q0. Cela conduit naturellement à définir simplement le champ électrique par :

E→ = F→ / q0 ⇔

NB : où F→ est la force exercée sur la charge d'essai q0 ⇒ en connaissant E→ et q0, on calcule facilement F→.

E→ = kC * q * q0 / r 2 * 1r→ / q0 ⇔

E→ = kC * q / r 2 * 1r→ où [E→]=N/C.

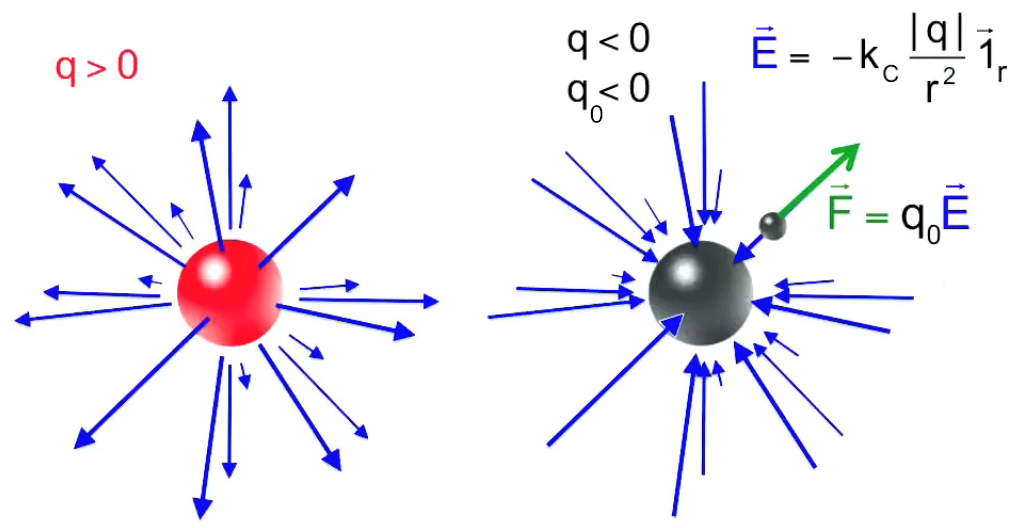

Pour exprimer une charge négative (q ou q0) on remplace le symbole de la charge par sa définition du nombre négatif : x < 0 ⇔ x = - | x | ⇒

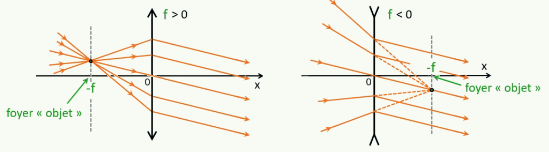

- si q > 0 ⇒ E→ est de même signe que 1r→ ⇒ le champ est extraverti (indépendamment du signe de la charge d'essai) ;

- si q < 0 ⇒ E→ est de signe opposé à 1r→ ⇒ le champ est intraverti (indépendamment du signe de la charge d'essai).

Partie droite : si la charge d'essai q0 était positive alors le vecteur vert F→ serait orienté vers q, donc dans la même direction que E→. Ainsi, alors que le champ est indépendant de la charge d'essai, la force exercée sur celle-ci ne l'est évidemment pas. Corrélativement la notion de champ ne s'intéresse pas aux forces subies par la charge q qui y est associée.

La lampe à plasma évoquée plus haut pour illustrer le phénomène de claquage est une parfaite illustration du champ électrique, dont la radialité et la tridimensionnalité. Et l'on constate qu'il correspond à la situation de droite dans l'illustration précédente.

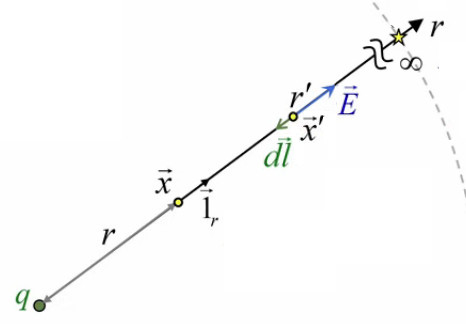

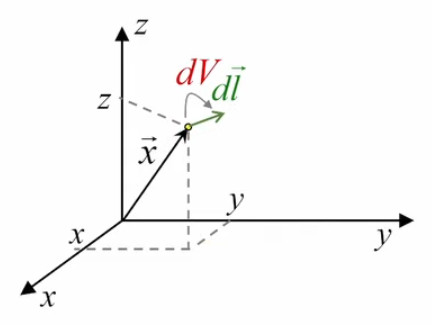

Enfin le calcul de E→ est facile puisque c'est une version simplifiée de F→, et où, par rapport au calcul applicatif de la fin de section précédente, r→2 et r→1 sont remplacés par r→ et r→q :

• r→ - r→q = ( x - xq , y - yq , z - zq )

• r = √ ( ( x - xq ) 2 + ( y - yq ) 2 + ( z - zq ) 2 )

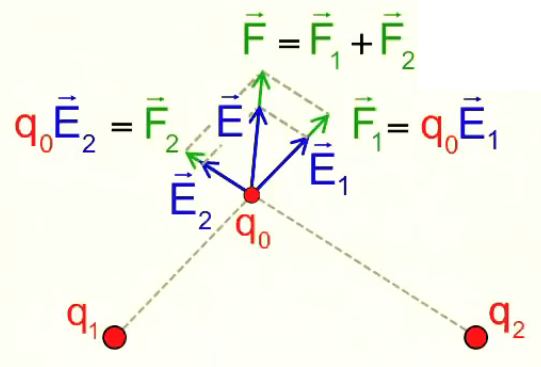

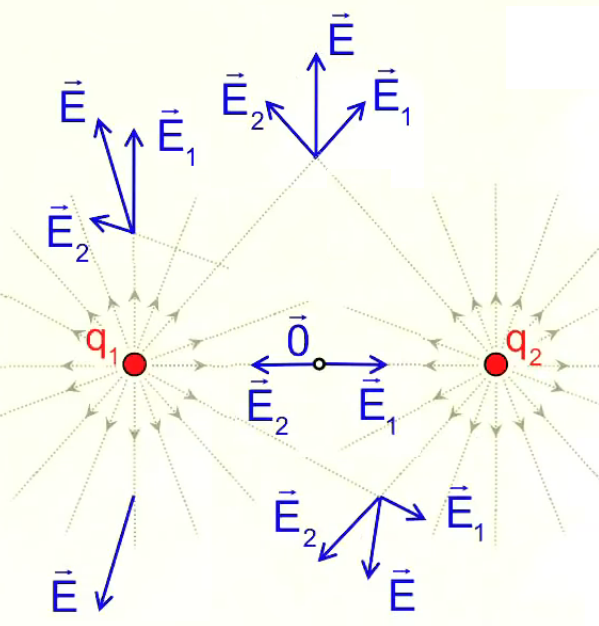

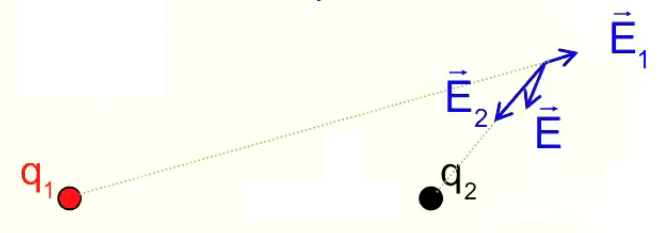

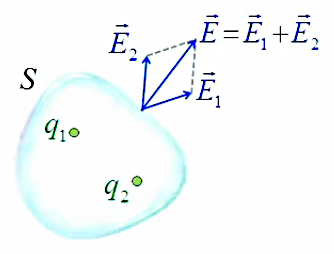

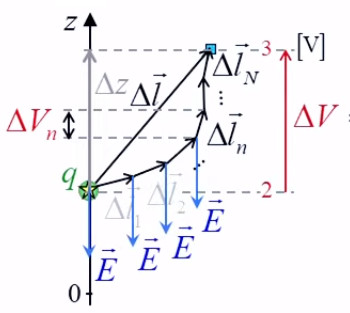

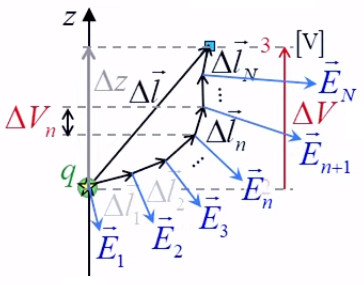

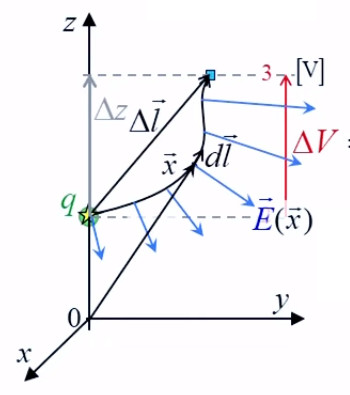

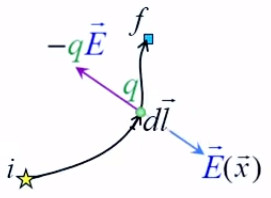

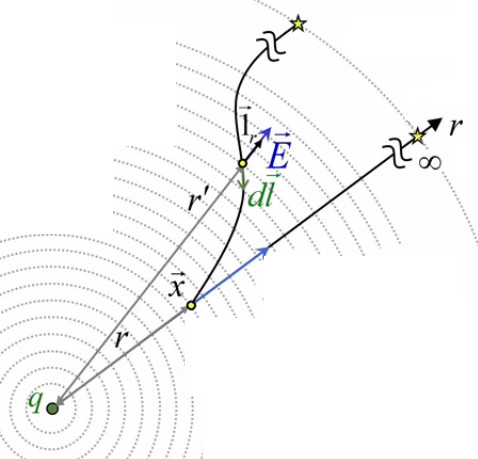

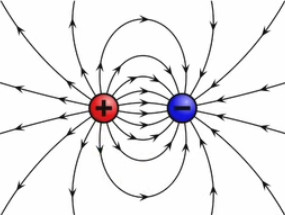

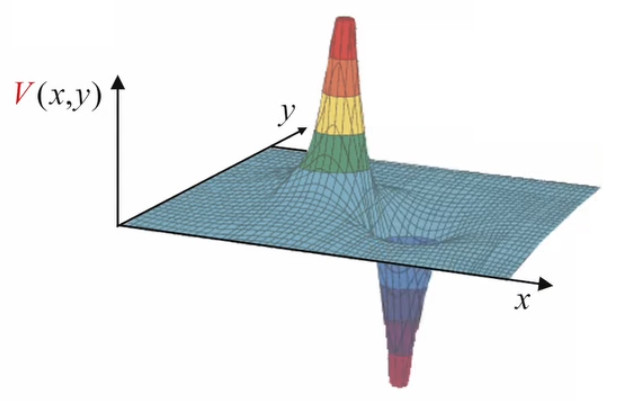

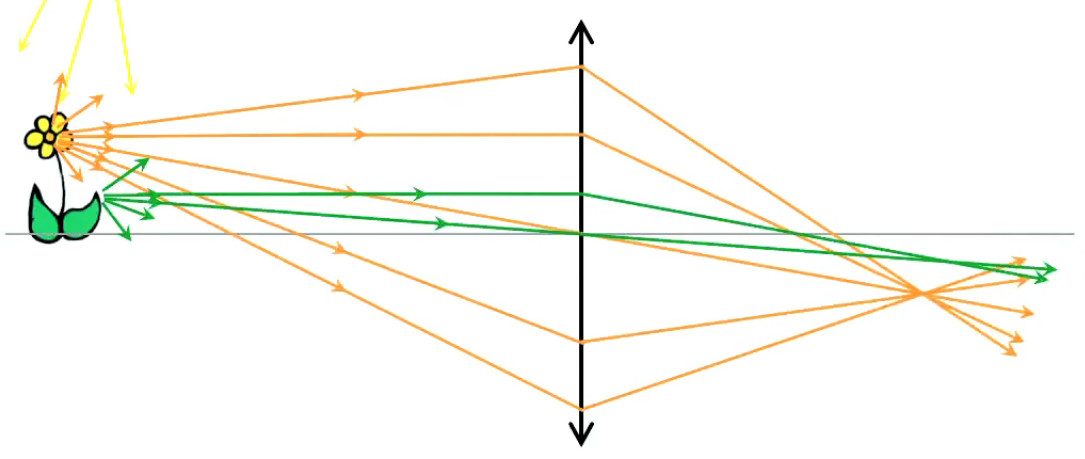

Nous venons de modéliser la notion champ électrique d’une seule charge ponctuelle (champ coulombien). Nous allons maintenant modéliser la répartition du champ électrique généré par une paire de charges électriques. Pour ce faire nous considérons la force totale engendrée par ces deux charges q1 et q2 sur une charge d’essai q0.

NB : le module de F→2 est plus petit, car q2 est plus éloignée de q0 (PS : les vecteurs verts sont partiellement recouverts par les bleus).

Le graphique ci-dessus montre que le principe de superposition que l'on avait constaté pour les forces électriques, vaut également pour les champ électriques : par (206) :

F→ = F→1 + F2→ = q0 * ( E1→ + E2→ ) = q0 * E→

(superposition : l'effet de q2 sur q0 n'est pas influencé par l'effet de q1 sur q0).

⇒ on retrouve :

E→ = F→ / q0

(206)

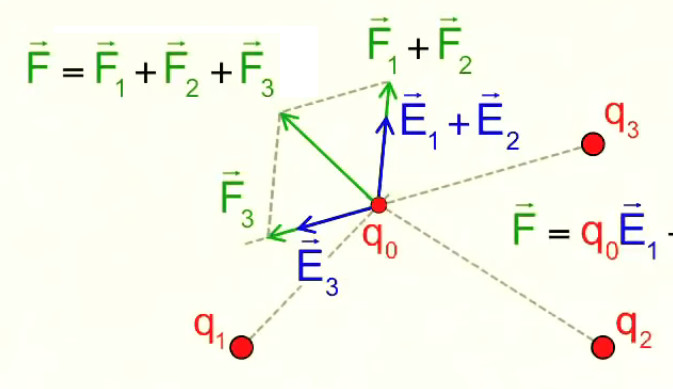

Et le principe de superposition est évidemment applicable au cas de n particules positionnées arbitrairement : E→ = ∑ nEi→

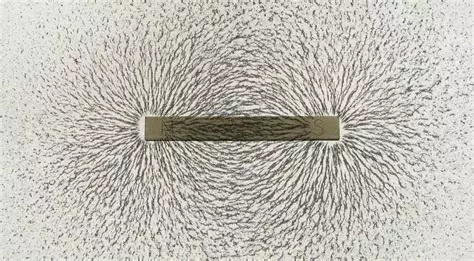

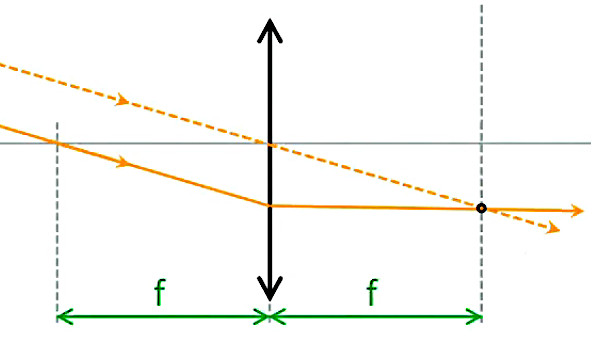

Lignes

de champ

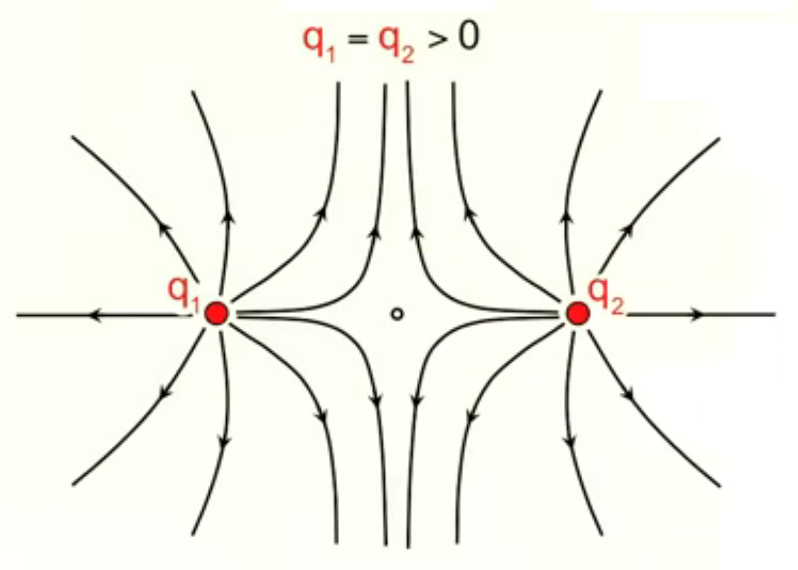

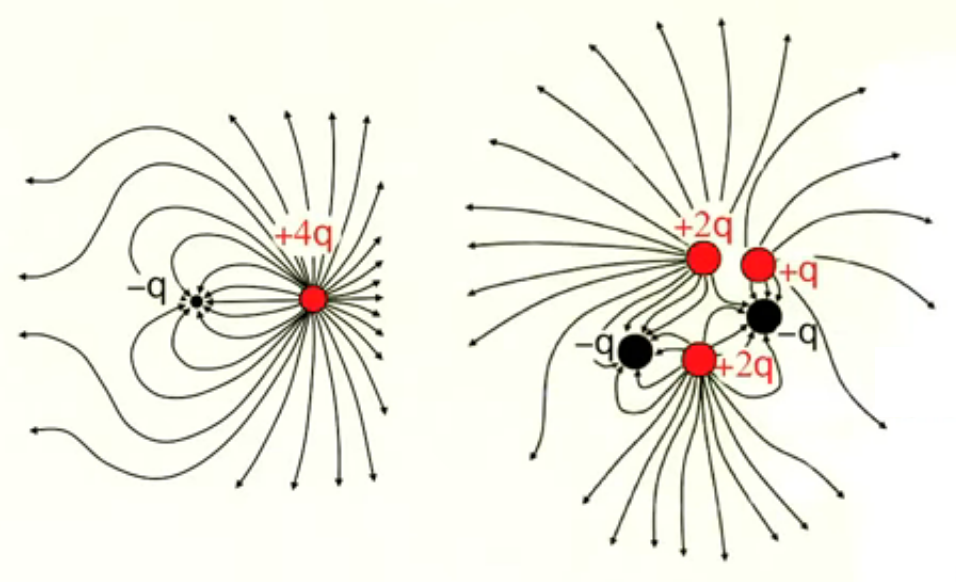

Ainsi si l'on calcule les champs d'un nombre suffisant de charges d'essai on verra apparaître les "lignes de champ" qui caractérisent la répartition spatiale du champ. Les deux graphiques suivants montrent le cas de deux charges positives et égales. Celui de droite montre que l'élaboration complète de gauche répond aux règles simples de la superposition, ainsi que de la symétrie.

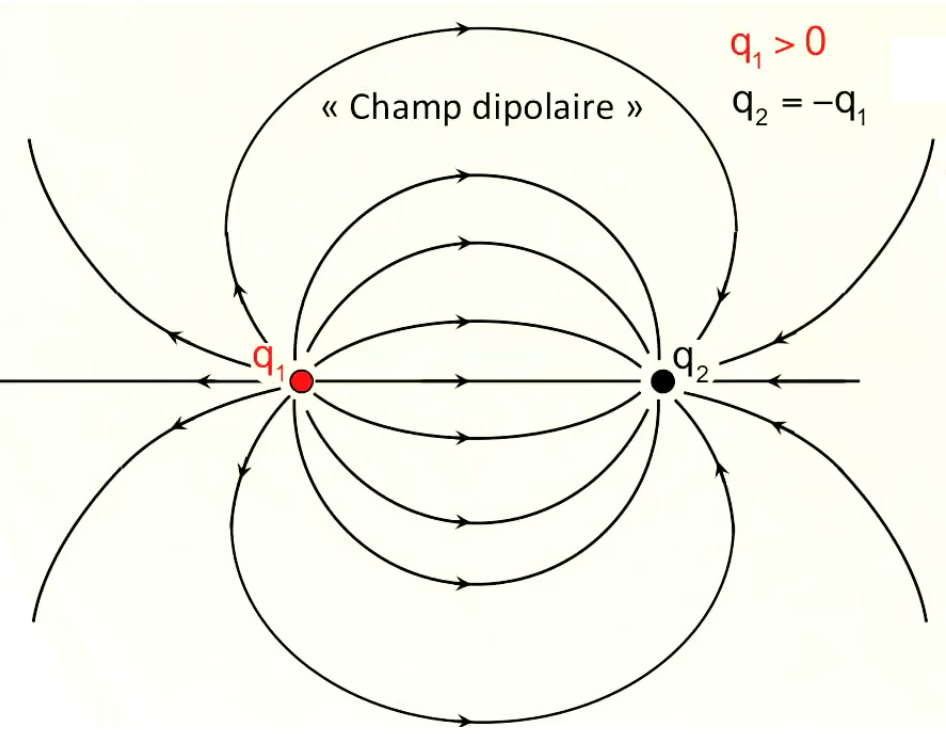

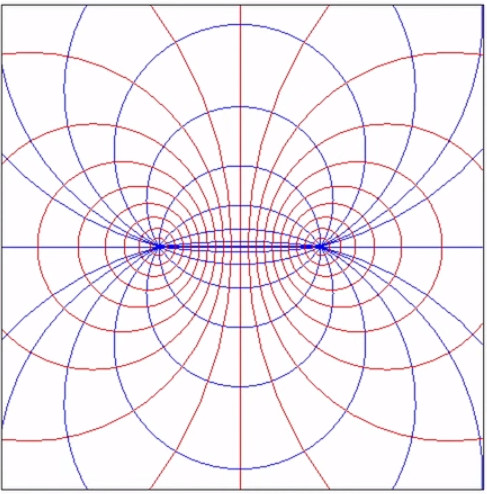

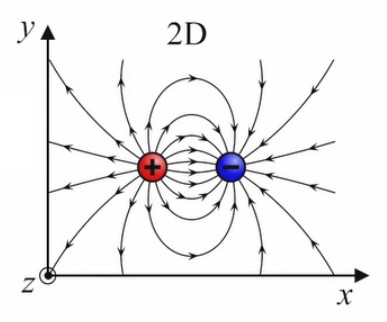

Dans le graphique suivant les deux charges sont toujours égales en valeur absolue mais de signes opposés (champ "dipolaire"). On observe encore ici les mêmes règles simples de la superposition et de la symétrie.

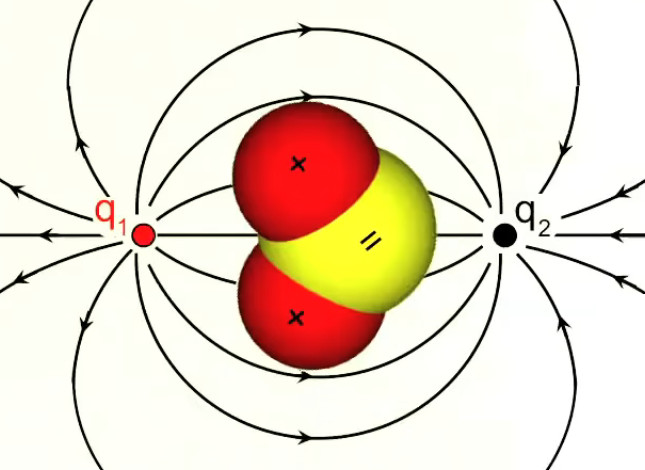

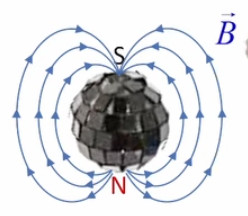

Les champs dipolaires sont fréquents, notamment à l'échelle microscopique. C'est ainsi le cas de la molécule d'eau (H2O), où les électrons ont tendance à se concentrer sur l'atome d'oxygène, et laissent donc des charges positives sur les deux atomes d'hydrogène ⇒ concentration de charges positives d'un côté, et de charges négatives de l'autre.

Le caractère dipolaire du champ électrique associé aux molécules de H2O explique leur état habituel sous forme liquide plutôt que gazeuse. Autre application, cette fois artificielle : dans une antenne un circuit électrique entretient un courant oscillant – c-à-d alternance de la répartition opposée des charges de signes opposés entre les deux extrémités – de sorte que celles-ci constituent un dipôle oscillant. Et c'est la nature oscillante du champ dipolaire généré par l'antenne, qui génère des ondes (dites électromagnétiques.)

Abstraction

mathématique

Dans le graphique ci-dessus considérons maintenant l'une des deux charges comme une charge d'essai (disons q2). Quel est alors la force exercée sur elle ? On pourrait être tenté de répondre à cette question en appliquant E→ = F→ / q0 (206) à q2. Mais justement : q2 n'étant pas la charge d'essai relative à un champ déterminé, il existe une infinité de E→ que l'on pourrait choisir pour calculer F→ à partir de (206) ⇒ la force exercée sur q2 est indéterminée ! Un tel calcul ne fait pas sens puisque, par définition même du champ électrique, la charge d'essai n'est pas reprise dans sa configuration. Autrement dit, on doit oublier le champ généré par la charge d'essai ⇒ il ne reste plus ici que q1 à considérer. Et comme on pourrait tenir le même raisonnement en intervertissant les rôles (q1 devenant charge d'essai) on doit en conclure que le champ électrique ne correspond à aucune réalité physique (ou, pour dire les choses plus prudemment : dans le cadre des connaissances scientifiques actuelles il est difficile de conclure que le champ électrique puisse correspondre à une réalité physique). En fait le concept de champ électrique, qui change selon la charge que l'on considère pour mesurer la force, n'est qu'un outil mathématique permettant de réaliser des calculs.

On peut enfin calculer des configuration de champs complexes, comme ci-dessous, avec même pour la configuration de droite une perte apparente de symétrie.

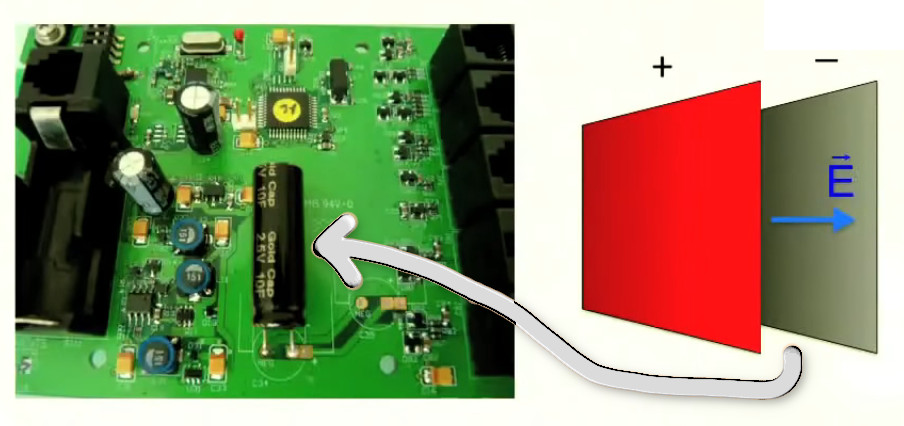

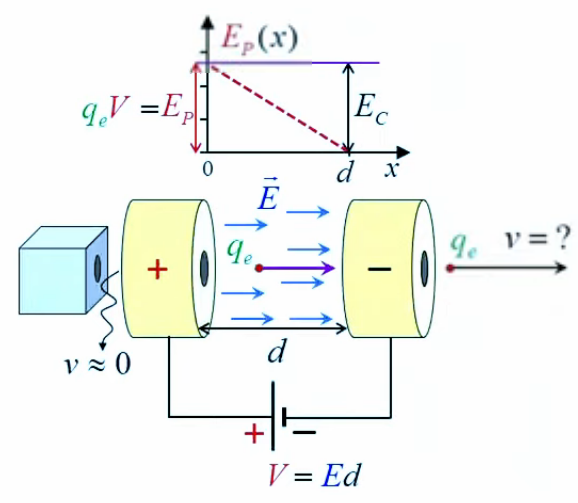

Cependant dans la pratique la notion de champ est surtout utilisée pour caractériser des composants de circuits électriques tels qu'un condensateur, qui n'est autre qu'un couple de plaques de charges opposées (cf. champ dipolaire) ce qui génère un champ entre les plaques (qui va permettre de contrôler les courants et tensions dans le circuit). On notera à cet égard que le nombre de charges sur ces plaques est tellement élevé (des milliards voire des milliards de milliards) qu'il serait fastidieux d'utiliser E→ = ∑ nEi→ (208) pour réaliser ces calculs. Dans ce type d'application on utilisera alors d'autres méthodes de calcul. Ce qui nous conduit aux chapitres suivants ...

Le condensateur d'un circuit électronique n'est autre qu'un assemblage de deux plaques constituant un champ dipolaire.

Loi de Gauss

2. Loi de Gauss : électricité

3. Distribution de charge continue

4. Forme locale et divergence

5. Théorème d'Ostrogradski

6. Méthode de Gauss : la sphère

7. Méthode de Gauss : le cylindre

8. Méthode de Gauss : le plan

Loi de Gauss : lumière

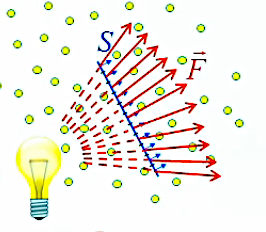

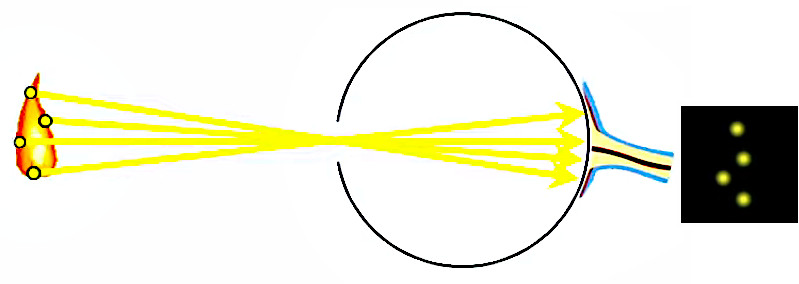

La lumière est faite de particules appelées "photons" qui avancent dans l'espace à la vitesse de 300.000 km/s. La perception continue que nous avons de la lumière est due au très grand nombre de photons qui la composent (une ampoule classique en émet des milliards de milliards par seconde).

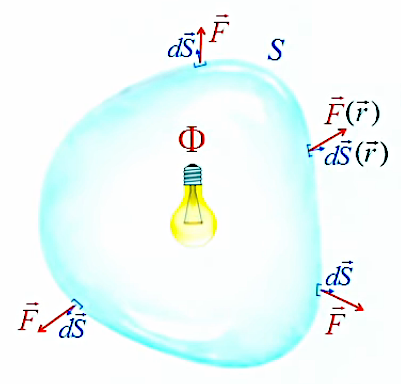

Flux

Une source de lumière, par exemple une ampoule, est caractérisée notamment par le nombre de photons émis par unité de temps :

Φ = ΔN / Δt

(prononcer "phi")

Ce débit (ou flux), multiplié par l'énergie des photons, détermine la puissance de la source lumineuse.

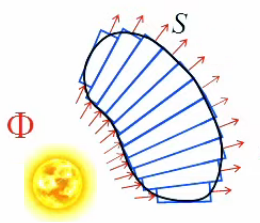

Source interne. Supposons que cette ampoule est entourée d'une sphère de verre parfaitement transparente (c-à-d qu'elle laisse passer tous les photons). Soit ΦS le nombre de protons passant au travers de cette surface sphérique ⇒ Φ = ΦS (NB : Φ est le flux émis par la source, tandis que ΦS est le flux passant par la surface. On notera que cette mesure est indépendante de la taille et même de la forme de cette surface (dite "surface de Gauss") englobant la source lumineuse.

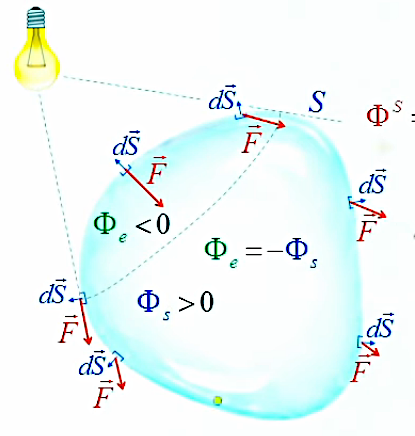

Source externe. Maintenant déplaçons cette surface de sorte qu'elle ne contient plus la source lumineuse ⇒

Φ > ΦS

et l'ont peut en outre distinguer :

• le flux sortant de ΦS, auquel par convention on attribue une valeur positive : Φs = |Φs| ;

• le flux entrant dans ΦS, auquel par convention on attribue une valeur négative : Φe = -|Φe| ;

or étant donné que par nature :

• ΦS = |Φs| - |Φe| ⇒ par convention :

ΦS = Φs + Φe

• si |Φe| > 0 ⇒ |Φs| = |Φe| ⇒ par convention :

Φs = - Φe ⇒

ΦS = Φe + Φs = 0

En résumé :

- source interne à la surface de Gauss : le flux passant par la surface est égal à celui issu de la source : ΦS = Φ

- source externe à la surface de Gauss : le flux passant par la surface est nul : ΦS = 0

Surface

ouverte

Maintenant plaçons-nous dans le cas de la source externe, et enlevons comme un couvercle la surface correspondant au flux entrant. La question qui se pose alors est de savoir ce que vaut ΦS, le nombre de photons passant au travers de cette surface ouverte.

La réponse n'est pas évidente puisque :

• la source n'étant pas interne ⇒ ΦS ≠ Φ ;

• la source n'étant pas externe ⇒ ΦS ≠ 0 ...

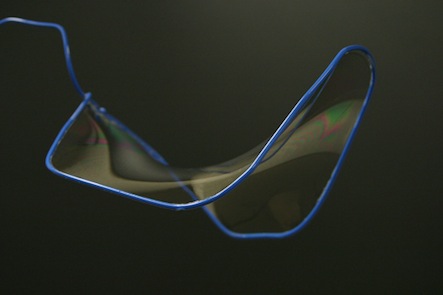

N.B. Quand on parle de "surface ouverte" il faut entendre "surface limitée par un contour", ce qui n'est pas le cas d'une sphère, qui est une surface fermée sur elle-même, et ne définit donc pas de contour. Le soufflage de bulles de savon illustre parfaitement cette notion de surface ouverte : si l'on ne souffle pas trop longtemps/fort dans le cercle, la "bulle" non décrochée est encore ouverte. Et si l'on arrête alors de souffler, la forme presque totalement sphérique redevient le cercle plat déterminé par le contour de l'instrument. Cette presque bulle et ce cercle plat sont deux cas de "surfaces ouvertes".

Film de savon bordé par un contour tordu

Par convention on représente cette surface "en coupe", c-à-d coupée par un plan perpendiculaire à l'axe de vision ⇒ on obtient une ligne quelconque (une droite dans le cas du cercle plat orienté non parallèlement au plan).

Densité

de flux

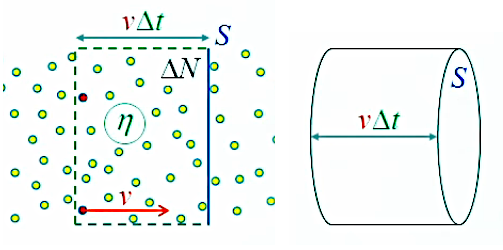

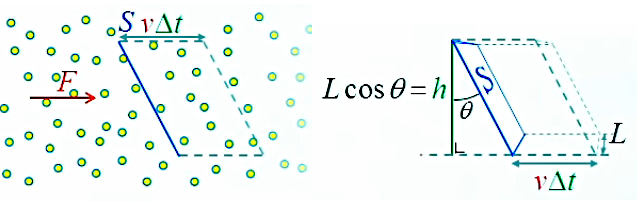

Supposons maintenant une source lumineuse émettant un faisceau parallèle. L'image ci-dessous représente un volume ΔV contenant ΔN photons, passant à vitesse v au travers de la surface S pendant une durée Δt. D'autre part on suppose que la densité volumique des photons η = ΔN / ΔV est connue.

On a donc que :

• ΔV = v * Δt * S (par (162) )

• ΔN = η * ΔV

⇒

ΔN = η * v * Δt * S

or par définition :

ΦS = ΔN / Δt ⇒

ΦS = η * v * S

Ce résultat intuitif montre donc que l'intensité du flux sur une surface S est déterminée par le produit densité*vitesse, que l'on appelle la "densité de flux" :

F = η * v ⇒

ΦS = F * S

⇔

F = ΦS / S

La densité de flux mesure donc le flux par unité de surface. C'est la mesure de l'intensité de la lumière émise par la source.

On va maintenant généraliser au cas d'une surface inclinée d'un angle θ (par rapport à la perpendiculaire au champ de photons). En outre cette surface est de forme carrée telle que S=L2.

Le volume de Gauss devient donc :

ΔV = v * Δt * L * h ⇔

ΔV = v * Δt * L * L * cosθ ⇔

ΔV = v * Δt * S * cosθ ⇒

ΔN = η * ΔV = η * v * Δt * S * cosθ ⇒

ΦS = ΔN /Δt = η * v * S * cosθ ⇔

ΦS = F * S * cosθ

Ainsi en comparant (211) et (212), cosθ (dont la valeur absolue est ≤ 1) apparaît comme un facteur de réduction de la surface suite à son inclinaison. En fait il s'agit de la réduction de la surface "de prise au flux". Ainsi si θ=π/2, plus aucun photon ne traverse la surface, et cos(θ)=0.

Alternativement, en associant cosθ à v (ΦS = η * v * S * cosθ), on peut le voir aussi comme un facteur de réduction de la vitesse, car seule la composante normale (perpendiculaire à la surface) de la vitesse intervient dans le calcul du flux.

Cette remarque nous conduit naturellement à introduire la notation vectorielle : F→ = η * v→ de sorte que F→ caractérise le flux non seulement dans son intensité mais aussi sa direction.

F→ représente donc le champ vectoriel des photons.

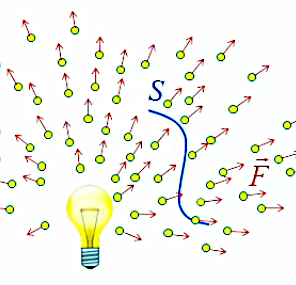

Vecteur de

surface

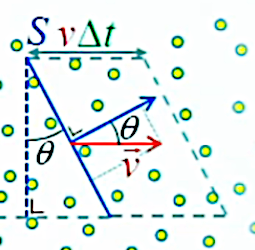

Nous pouvons maintenant introduire une notion fondamentale de la loi de Gauss : le vecteur de surface S→, normal à la surface (c-à-d perpendiculaire à celle-ci), et dont le module est cette même surface. Ce vecteur va permettre d'exprimer également l'orientation de la surface.

On arrive à cette notion de vecteur de surface en considérant que puisque θ est l'angle séparant F→ et S→ (tous deux sont perpendiculaires aux axes formant θ) on peut donc considérer ΦS = F * S * cosθ comme un produit scalaire (58) :

ΦS = F→ . S→

où S→ est appelé "vecteur de surface".

S * cos(θ) est donc la projection du module S sur la direction du flux F→.

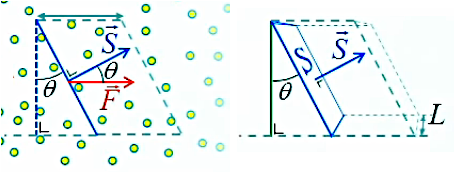

Surface quelconque. Étendons la généralisation en considérant maintenant une surface ouverte de forme quelconque. Ensuite découpons-là en damier de petites surfaces carrées telle que :

S = ∑n=1N ΔSn

Comme ces carrés peuvent être arbitrairement petits on peut alors approcher idéalement la surface ouverte quelconque. Chacun de ces petits carrés peut être représenté par son vecteur de surface, de sorte que leur somme est aussi vectorielle : S→ = ∑n=1N ΔS→n

⇒ on peut alors décrire le flux passant par chacun de ces petits carrés :

ΦΔSn = F→ . ΔS→n ⇒

ΦS = ∑n=1NΦΔSn = ∑n=1N F→ . ΔS→n ⇔

ΦS = F→ . ∑n=1N ΔS→n = F→ . S→

On retrouve donc le même résultat que celui obtenu avec la surface carrée, de sorte que l'on peut faire le même type d'interprétation de cos(θ) : soit comme facteur de réduction de la surface suite à son inclinaison, soit comme facteur de réduction de F→ via la vitesse.

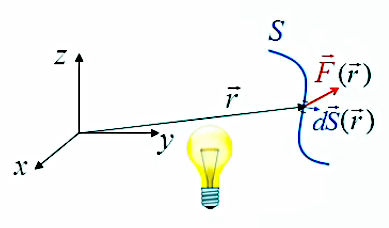

Champ non uniforme. Continuons la généralisation en considérant maintenant un champ non uniforme : la source émet maintenant dans toutes les directions, de sorte que F→ est variable sur la surface, ce que l'on va exprimer en le notant F→n. Mais alors la dernière égalité n'est plus valable car F→n ne peut plus être extrait de la somme puisqu'il dépend de n (et n'est donc plus constant) :

ΦS = ∑n=1NΦΔSn = ∑n=1N F→n . ΔS→n

Si l'on perd en simplicité on gagne cependant en généralité car maintenant on va pouvoir supposer n'importe que forme pour la surface de Gauss ! Pour cela on va passer à la limite infinitésimale :

ΔS→n → dS→n ⇒

ΦS = ∫s F→ . dS→

NB : les indices n doivent être enlevés car ces dS sont en nombre infini, donc non énumérables.

Notons que la formulation supra est minimaliste : sa notation complète (mais rare) est plutôt : ΦS = ∫s F→(r→) . dS→(r→). C'est en effet le vecteur position r→ qui détermine un point particulier sur la surface de Gauss, auquel correspond un vecteur de surface dS→(r→) d'inclinaison particulière par rapport au champ F→(r→).

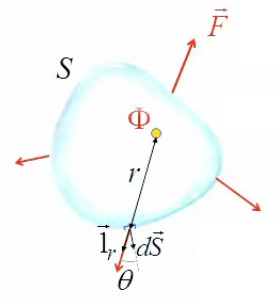

Surface quelconque fermée. La surface de Gauss est fermée par définition. On le formule au moyen d'une notation spéciale de l'intégrale, dont le signe est maintenant affublé d'un petit cercle : ΦS = ∮s F→ . dS→ = Φ

Rappel : le flux émis par la source (Φ) est égal à celui passant par la surface (ΦS) dès lors que celle-ci englobe la source (210).

Par convention les physiciens ont choisi que les vecteurs de surface d'une surface fermée sont sortants, que la source soit interne ou externe.

Il en résulte qu'un flux sortant d'une surface fermée est toujours positif : car on a alors θ<π/2 ⇒ cos(θ)>0. En effet θ<π/2 puisque d'une part dS→ est perpendiculaire à la surface, et que d'autre part F→ ne peut former un angle supérieur à π par rapport à celle-ci, qui entoure la source.

N.d.A. Cette convention est la corollaire de la double convention Φe = -|Φe| et Φs = |Φs| ayant conduit à ΦS = Φe + Φs = 0 (210).

Le graphique ci-dessous illustre le cas d'une source externe. Les produits scalaires (213) correspondant à la calote d'entrée (Φe) sont négatifs car leur θ>π/2 ⇒ leur cos(θ)<0. La limite de cette calotte correspond au passage des cos(θ) de valeurs négatives à positives c-à-d au passage de θ>π/2 à θ<π/2 de sorte que ce point de passage est tel que θ=π/2 c-à-d la perpendicularité entre les deux vecteurs F→ (tangent à la surface, et sortant de celle-ci) et dS→.

N.B. Étant donné la forme quelconque de la surface fermée, si le nombre de photons est très faible on pourra avoir des mesures sur des dt telles que |Φe| ≠ |Φs|. Cependant l'égalité Φe = - Φs est bien vérifiée en moyenne sur une certaine période.

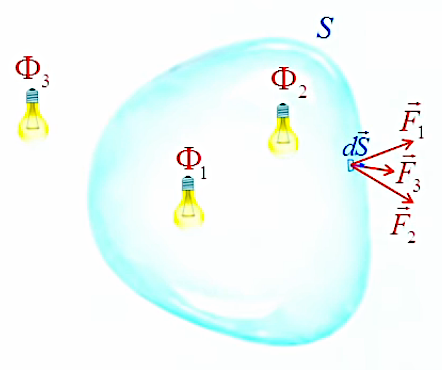

Nous somme maintenant en mesure d'exprimer la loi de Gauss pour la lumière. Pour ce faire on va d'abord considérer deux sources à l'intérieur de la surface fermée.

À un vecteur de surface dS→ sont donc associés deux vecteurs F→1 et F→2 tels que :

ΦS = ∮s ( F→1 + F→2 ) . dS→ ⇔

ΦS = ∮s F→1 . dS→ + ∮s F→2 . dS→ ⇔

ΦS = Φ1 + Φ2

Ce résultat est inchangé si l'on ajoute une source cette fois extérieure, et dont le flux est donc nul (210). Par conséquent la loi de Gauss peut être formulée généralement par :

ΦS = ∮s F→ . dS→ = ∑ Φint

où n'interviennent donc que les flux de sources internes à la surface de Gauss.

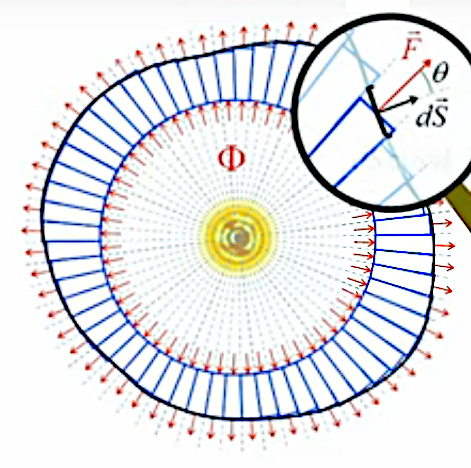

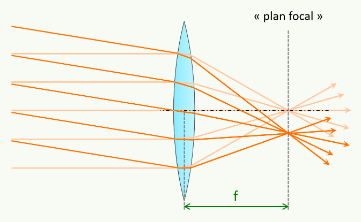

Considérons maintenant le cas d'une source lumineuse ponctuelle (que l'on peut voir comme une sphère de rayon infiniment petit) dont le débit de photons est Φ. Étant donnés ΦS=Φ (c-à-d connus) on veut calculer en tout point la valeur du champ vectoriel F→( r→).

Dans une première étape on considère que ΦS est une sphère de rayon r, et que Φ se situe en son centre. Dans ce cas les vecteurs de surface sont parallèles à leur densité de flux F→ (211) c-à-d que θ=0 ⇔ cos(θ)=1 ⇒

ΦS = ∮ F(r) * dS

NB : ce n'est plus un produit scalaire : "*" a remplacé "."

et en outre les F(r) sont constants en raison de la symétrie du système ⇒

ΦS = F(r) * ∮ dS ⇔

ΦS = F(r) * S ⇔ par (108) :

ΦS = F(r) * 4 * π * r2

or

ΦS = Φ ⇒

F(r) = Φ / ( 4 * π * r2 ) ⇒

F→( r→) = Φ / ( 4 * π * r2 ) * 1→r

On exprime ainsi l'intensité lumineuse en fonction de la distance à la source. Et en particulier il apparaît que la densité de flux de photons est une " fonction vectorielle radiale (cf. 1→r) en 1/r2 ".

Application. Le rapport entre l'intensité lumineuse à la surface du soleil et celle de la Terre vaut :

Φ / ( 4 * π * RS2 ) / ( Φ / ( 4 * π * RT2 ) ) = RT2 / RS2 = 150.000.000 / 700.000 ≈ 46.000

⇔ le rayonnement du soleil est donc environ cinquante mille fois plus élevé au niveau du soleil qu'à celui de la terre.

Cette configuration sphérique, pas sa symétrie, a considérablement facilité le développement aboutissant à (215) en rendant possible l'extraction de F(r) hors de l'intégrale, puisque dans cette configuration r est constant, et donc F(r) également par (202). Mais dans le cas d'un espace fermé ΦS de forme quelconque, ce n'est plus le cas, car r varie selon le vecteur de surface, et donc F(r). Dans cette situation, l'utilisation de (214) serait fastidieuse car le calcul intégral serait gigantesque. C'est là qu'intervient le théorème de Gauss, qui va démontrer que (215) demeure la solution de (214) même en cas de surface gaussienne quelconque !

Théorème

de Gauss

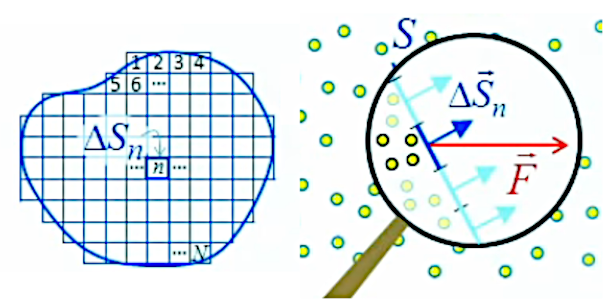

Pour ce faire la démonstration du théorème de Gauss décompose la sphère originelle en tubes de flux, tels que le flux de protons émis par le centre de la sphère ne passe que par l'entrée et la sortie des tubes, mais pas par leur parois, de sorte que le flux de protons Φ qui sort de l'ensemble de ces tubes est égal à celui qui y entre !

La première étape du développement du théorème de Gauss consiste à décomposer la surface de la sphère en un nombre N de sections hexagonales, dont la surface unitaire ΔS vaut donc ΔS = 4 * π * r2 / N. À chacune de ces ΔS correspond donc un flux Φ/N.

On peut alors considérer des tubes de flux de longueurs différentes, ainsi que des tailles arbitrairement petites pour les sections de surface ΔS (qui deviennent des dS, avec un N arbitrairement élevé) ⇒ la surface fermée entourant la sphère avec les tubes de flux peut être de forme quelconque.

Coupe transversale d'une sphère recouverte de tubes de flux de longueur variable. .

D'autre part la loupe illustre le fait que le flux ΦS/N passant au travers de la surface noir est le même que celui passant au travers de la section d'un tube de flux (en bleu) (213). Par conséquent le flux ΦS qui passe au travers de la surface quelconque entourant la sphère avec les tubes de flux est égal à celui qui passe par l'ensemble des tubes, qui est lui-même celui passant par la sphère, soit Φ ⇔ ΦS = Φ où ΦS est une surface fermée de forme quelconque entourant la sphère dont le centre est la source de Φ.

N.d.A. La loupe montre également que l'on peut arbitrairement approcher la propriété de départ du cas symétrique de la sphère, à savoir que les vecteurs de surface sont parallèles à leur densite de flux F→ (211) c-à-d que : θ=0 ⇔ cos(θ)=1 ⇒

ΦS = ∮ F(r) * dS

où ΦS est quelconque (et donc r variable)

or soit :

dS = 4 * π r2 / N ⇒

ΦS = ∮ F(r) * 4 * π r2 / N ⇒

si (215) est vrai pour ΦS quelconque ⇒

ΦS = ∮ Φ / N ⇔

ΦS = Φ

ce qui est vrai ⇒ (215) est donc vrai pour ΦS quelconque.

On a ainsi démontré le théorème de Gauss :

F→( r→) = Φ / ( 4 * π * r2 ) * 1→r ⇔

ΦS = ∮s F→ . dS→ = Φ

qui, en démontrant la validité de la transformation de la relation "⇐" en "⇔", facilite grandement l'utilisation de ΦS = ∮s F→ . dS→ = Φ dans les cas où S représente une surface quelconque.

Le théorème de Gauss est accompagné d'un complément qui concerne le cas d'une source externe à une surface fermée, laquelle est analysée comme un agrégat de tubes de flux. Or nous avons vu que dans le cas d'une source externe ΦS est nul (210).

Coupe transversale d'une sphère recouverte de tubes de flux de longueur variable.

Ce type de champ est appelé "à divergence nulle", concept intimement lié à la loi de Gauss, et qui traduit le fait que les photons traversent la sphère sans s'accumuler en son sein (ils la traverse à vitesse constante). C'est ainsi également le cas d'un champ électrique ou gravitationnel dans le vide.

Loi de Gauss : électricité

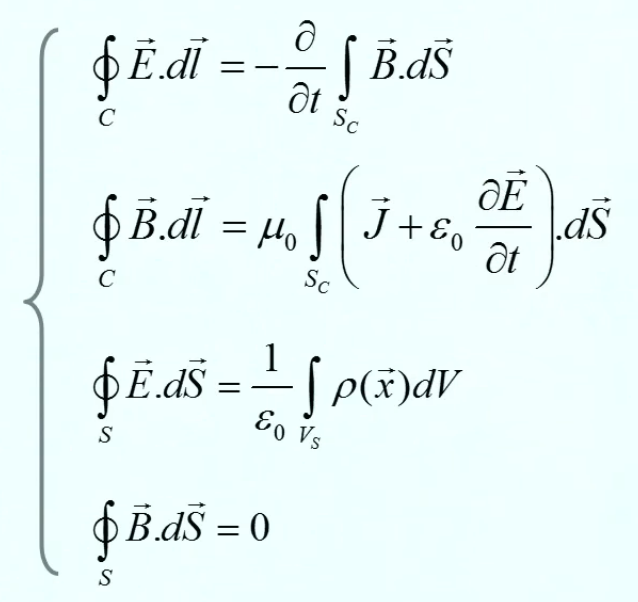

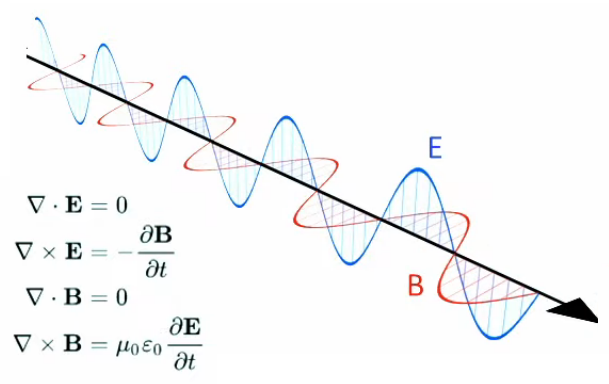

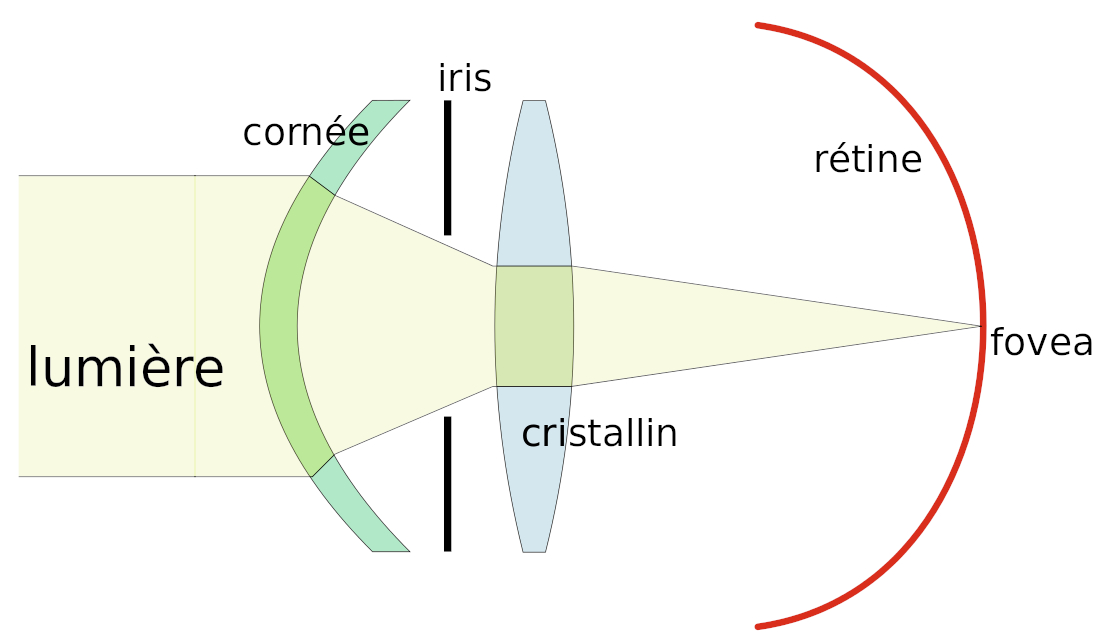

Tous les phénomènes électro-magnétiques peuvent être décrits par le système d'équations de Maxwell (qui sort du cadre de ce cours) :

- ∇ * B = 0

exprime la conservation du flux magnétique (210) ; -

∇ * E = ρ / ε0

exprime la distribution de charge continue de la loi de Gauss (224); - ∇ x E = - δB / δt

exprime, avec l'équation suivante, le couplage (effet de boucle) entre champs électrique (E) et magnétique (B). - ∇ x B = μ0 * J + μ0 * ε0 * δE / δt

Le champ magnétique est plus souvent caractérisé par la densité de flux magnétique ou induction magnétique B→ exprimée en Teslas (T), que par son intensité H→, ces deux grandeurs étant liées par la relation B→ = μ * H→ où μ représente la perméabilité magnétique du milieu.

Dans la présente section et la suivante nous allons montrer que la seconde équation correspond effectivement à la loi de Gauss, sous forme différentielle (alors que dans la section précédente on l'a développée sous forme intégrale).

Repartons du théorème de Gauss :

F→( r→) = Φ / ( 4 * π * r2 ) * 1→r ⇔

ΦS = ∮s F→ . dS→ = Φ (216)

L'égalité de gauche correspond à certains phénomènes physiques, qui peuvent être modélisés mathématiquement sous forme de fonction radiale en 1/r2 par rapport à un point déterminé de l'espace. C'est le cas du champ électrique.

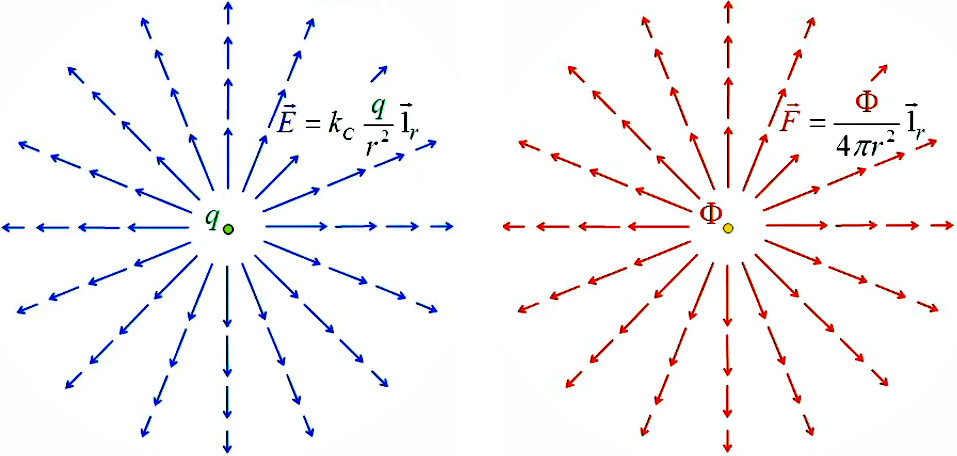

En fait il y a généralisation lorsque l'on passe de Coulomb (électricité) à Gauss (lumière) :

- électricité : champ de Coulomb : champ électrique dû à une charge ponctuelle E→ = kC * q / r 2 * 1r→ (207).

- lumière : champ de Gauss : champ de "densité de flux" de particules, émises par une source ponctuelle de débit Φ F→ = Φ / ( 4 * π * r2 ) * 1→r (215) et

N.d.A. : ne pas confondre le F de Coulomb, qui est la force électrique, et le F de Gauss, qui est le champ. Autrement dit : le champ de Coulomb E correspond au chams de Gauss F (densité de flux).

Pour formaliser l'analogie entre ces deux équations il suffit de créer une variable

Φq = 4 * π kC * q

de sorte que (207) devient :

E→ = Φq / ( 4 * π * r 2 ) * 1r→

qui ne diffère de (215) que par le remplacement de Φ par Φq (où l'indice q signifie qu'il s'agit d'une constante qui est proportionnelle à la charge électrique qui génère le champ).

Le champ électrique peut donc être vu aussi comme une densité de flux de particules, à tel point que les charges électriques sont parfois appelées "photons virtuels" (cf. théorie quantique des champs). On en déduit ainsi que le champ électrique obéit également à la loi de Gauss : ΦES = ∮s E→ . dS→ = Φq où ΦES est donc le flux du champ électrique sur la surface fermée S. En particulier si la source est externe, alors le flux électrique net est nul par rapport à la surface fermée S.

Soulignons ici toute la puissance du théorème de Gauss (216) : en substituant l'égalité de gauche dans celle de droite, on obtient une intégrale :

ΦES = ∮s Φq / ( 4 * π * r 2 ) * 1→r . dS→

⇒ par (58) :

ΦES = ∮s Φq / ( 4 * π * r 2 ) * cos(θ) * dS

où θ est l'angle entre le vecteur de surface (perpendiculaire à la surface par définition) et l'axe passant pas la source et l'origine du vecteur de surface ⇒ comme la surface globale est quelconque (non symétrique) ⇒ θ≠0 ⇔ cosθ≠1, et r et θ varient selon le ds. Il en résulte que le calcul de cette intégrale requiert un ordinateur ... mais le théorème de Gauss nous dit précisément que, même pour une surface quelconque, la solution est tout simplement Φq !

La notion de débit de photons virtuel étant abstraite, on note ΦES en fonction de q plutôt que de Φq :

ΦES = ∮s E→ . dS→ = Φq

devient, par (217) :

ΦES = ∮s E→ . dS→ = 4 * π kC * q

Permittivité

Cette version de la loi de Gauss fut en outre simplifiée par le chercheur autodidacte Oliver Heaviside, qui introduisit la notion de permittivité du vide :

ε0 = 1 / ( 4 * π * kC ) = 8,85*1012 C2/(N*m2)

, analogie avec la permittivité de l'air, qui est une propriété d'élasticité permettant d'expliquer la propagation des ondes acoustiques dans l'air ⇒

ΦES = ∮s E→ . dS→ = q / ε0

qui est la version moderne de la loi de Gauss pour le champ électrique.

De la même manière la forme moderne de la loi de Coulomb exprime le champ électrique en fonction de la permittivité ε0 plutôt qu'en fonction de la constante de Coulomb kC, de sorte que :

E→ = kC * q / r 2 * 1r→ (207) devient :

E→ = q / ( 4 * π * ε0 * r 2 ) * 1r→ .

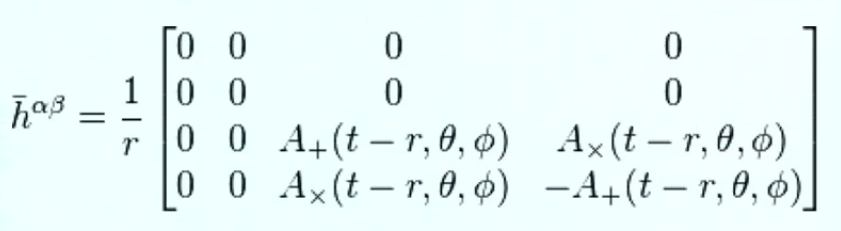

Électrodynamique

L'équivalence entre les lois de Coulomb et de Gauss ne concerne cependant que les phénomènes électrostatiques, c-à-d lorsque la charge à la source du champ est statique. Mais lorsque l'on considère que les charges ne sont pas fixes (ce qui est généralement le cas dans le monde physique), on doit prendre en compte le fait que cette dynamique ne se propage pas instantanément sur le champ (temps de propagation des photons virtuels). Or ce retard a pour effet de supprimer la propriété de radialité : le champ n'est plus dans l'axe situé entre la charge et le point de calcul. Il en résulte que la loi de Coulomb n'est plus valable. Par contre la loi de Gauss demeure valable dans le cas de charges non statiques.

Cette animation montre que lorsqu'un corps chargé se déplace, le champ électromagnétique qu'il génère n'est pas déplacé en bloc mais de proche en proche [source].

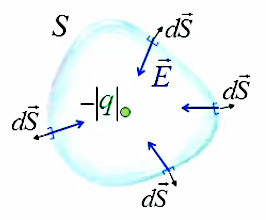

Charges

négatives

Dans le cas du champ E→ généré par une charge négative -|q|, celui-ci est orienté vers la charge (cf. #champ-electrique). Et comme d'autre part les vecteurs de surface d'une surface fermée sont sortants par convention (cf. supra #vecteur-surface) ⇒

θ > π / 2 ⇒ cosθ < 0 ⇒ par (58) :

ΦES = ∮s E→ . dS→ < 0

On le démontre trivialement en remplaçant q par -|q| dans ∮s E→ . dS→ = q / ε0 (219). La loi de Gauss vaut donc également pour les charges négatives.

Charges

multiples

La loi de Gauss devient :

∮s E→ . dS→ = ∑n qn / ε0

dont la démonstration est triviale :

ΦES = ∮s E→ . dS→ =

∮s ( ∑n E→n ) . dS→ =

∑n ∮s E→n . dS→ =

∑n qn / ε0

CQFD

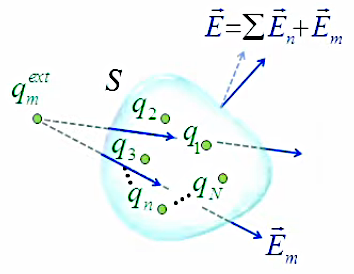

Charges

externes

Enfin la prise en compte de charges externes est également triviale. Le graphique suivant illustre le fait que le champ généré par les charges externes modifie le champ généré par les charges internes.

Enfin la prise en compte de charges externes est également triviale. Le graphique suivant illustre le fait que le champ généré par les charges externes modifie le champ généré par les charges internes. On montre que le résultat est cependant sans effet, en prenant le cas d'une charge externe qm :

ΦES = ∮s E→ . dS→ =

∮s ( ∑n E→n + E→m ) . dS→ =

∑n ∮s E→n . dS→ + ∮s E→m . dS→ =

par (210) :

∑n ∮s E→n . dS→ =

∑n qn / ε0

CQFD

Autrement dit, seules interviennent les charges internes dans la loi de Gauss, que l'on peut donc énoncer comme suit : « l'intégrale de flux d'un champ électrique sur une surface fermée est donnée par la somme des charges que contient cette surface, divisée par la permittivité du vide ».

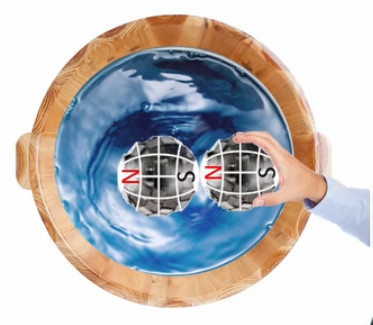

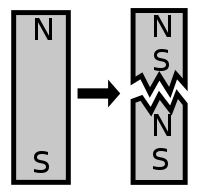

Distribution de charge continue

Nous allons ici généraliser la loi de Gauss pour les distributions de charges continues. Cette notion est illustrée par une expérience d'électrostatique consistant à accumuler des charges de signes oppposés dans deux boules, jusqu'à ce qu'un certain seuil soit dépassé, provoquant un "claquage" : l'air s'ionise et créé ainsi le passage d'un courant d'une boule vers l'autre, ce que l'on observe sous la forme d'un arc électrique. On va étudier ici ce qui se passe dans ces boules avant le claquage : dans chaque boule la charge est statique de sorte que l'on peut appliquer la loi de Gauss.

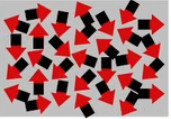

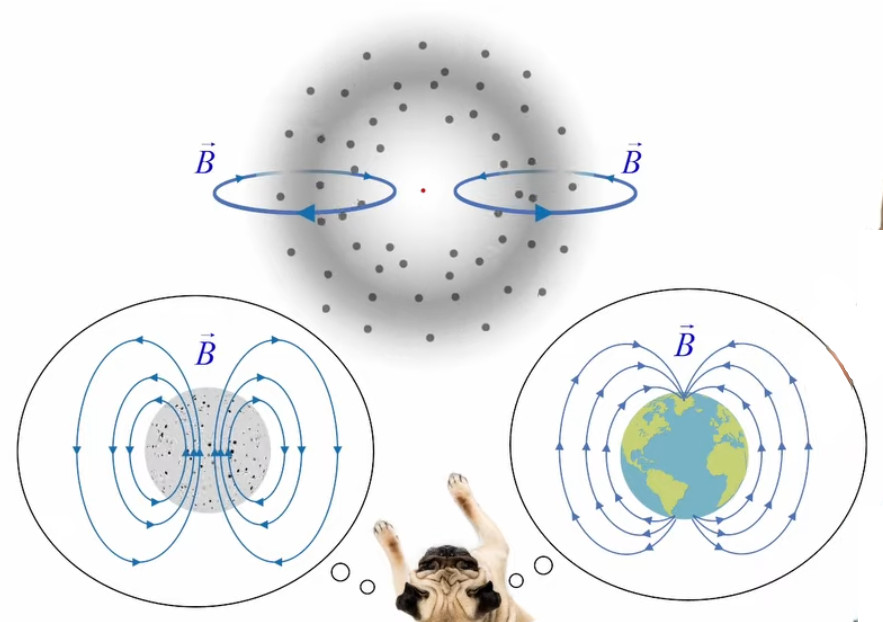

À l'échelle microscopique les ions (+) du réseau cristallin constituant la matière métallique de la boule sont entourés d'électrons (-) en agitation thermique. Les ions sont également en agitation thermique mais beaucoup plus faible, de sorte qu'on peut les considérer comme relativement immobiles : il bougent autour d'une position d'équilibre, tandis que les électrons forment un nuage réparti dans l'ensemble du volume de la boule. Le mouvement des électrons n'est pas ordonné tant qu'il n'y a pas de courant. Mais en moyenne, dans le volume déterminé par la boule, on peut considérer que la position des charges est constante. Pour que cette condition soit vérifiée il suffit que le nombre de charges soit constant en moyenne. On est alors dans les conditions de la loi de Gauss : ensemble discret de charges statiques.

Formellement on doit préciser que seules les charges internes sont prises en considération :

∮s E→ . dS→ = ∑nint qn / ε0

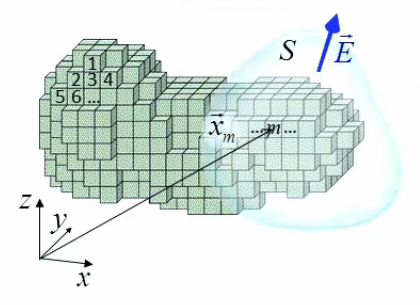

Cependant la réalité est dynamique plutôt que statique. Pour adapter le modèle à cette dynamique il faut introduire la notion de distribution de charges continue. Il s'agit de partitionner l'espace en petits cubes de volumes identiques ΔV, et dans lesquels les conditions de l'électrostatique (ensemble discret de charges statiques ⇔ ∄ courant) sont vérifiées en moyenne (notamment les sorties d'électrons hors de chaque cube sont compensées en moyenne par des entrées).

Ainsi à chaque ΔV est associée une quantité de charges (ions + électrons) ΔQ = ∑n qn. Chacun des cubes est considéré comme chargé c-à-d de charge totale non nulle : #charges+ ≠ #charges-.

Densité

volumique

On introduit alors la notion de densité volumique de charge :

ρ = ΔQ / ΔV [C/m3] .

Pour exprimer le fait que ρ varie d'un cube à l'autre (et donc aussi ΔQ puisque ΔV est identique pour tous les cubes) on va identifier chacun de ceux-ci au moyen d'un vecteur position : x→m = ( xm , ym , zm )

⇒

ρ(x→m) = ΔQm / ΔV ⇔

ΔQm = ρ(x→m) * ΔV ⇒

dans (222) on remplace alors le terme qn (représentant les charges élémentaires) par ΔQm (représentant la charge contenue par chaque cube) :

∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∑mint ΔQm ⇔ par (223) :

où ∑mintΔQm est la somme des charges contenues par les seuls volumes ΔV contenus dans l'espace déterminé par la surface fermée S

∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∑mint ρ(x→m) * ΔV

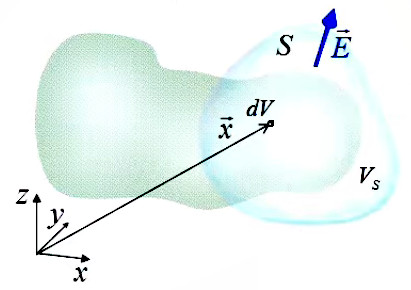

qui est une somme discrète ⇒ pour passer à la distribution de charge continue on va considérer que ΔV → 0 ⇔ ΔV = dV ⇒

• la variable discrète x→m devient une variable continue x→ ;

• la somme discrète ∑mint devient une intégrale ∫VS, calculée sur le domaine du volume V enfermé par la surface S :

∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫vs ρ(x→) * dV

où :

• ε0 est la permittivité du vide (218)

• ρ est la densité volumique de charge (223)

Lecture : le membre de gauche est l'intégrale d'un flux E→ sur une surface fermée ( ∮s ), tandis que le membre de droitre est l'intégrale d'une densité de charge ρ(x→) dans un volume ( ∫vs ), ce volume étant celui contenu dans la surface fermée.

NB : les points situés entre la surface de Gauss (S) et la surface de l'objet de volume VS, c-à-d là où il n'y a pas de charge, sont tels que ρ(x→m) = 0.

Forme locale et divergence

La forme continue de la loi de Gauss ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV (224) n'est pas locale : elle met en relation des points de la surface fermée (membre de gauche) avec des points à l'intérieur de cette surface fermée (membre de droite).

Rappelons que, par ΦES = ∮s E→ . dS→ = q / ε0 (219), l'intégrale du membre de droite de l'égalité ci-dessus représente la charge électrique enfermée dans VS (le volume V circonscrit par la surface S).

Nous allons ici développer la version locale de la loi de Gauss : div(E→) = ρ(x→) / ε0

qui met en relation E→ et ρ(x→) en un même point (déterminé par le vecteur position x→), et implique la notion de divergence.

Pour passer de la version continue (224) à la version locale (229) on considère une surface fermée de forme cubique, que l'on réduit à un volume infinitésimal entourant un seul point.

Pour ce faire nous allons devoir faire ici une parenthèse sur le traitement des intégrales calculées sur de très petits intervalles. Commençons à une dimension (c-à-d une seule variable).

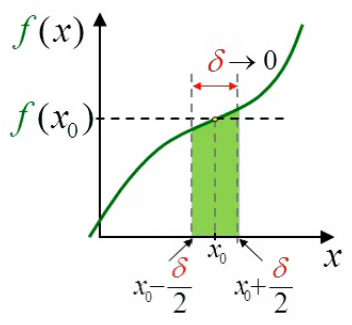

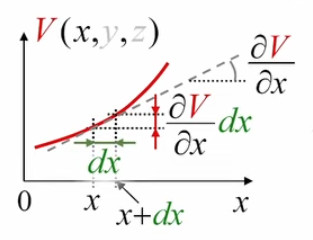

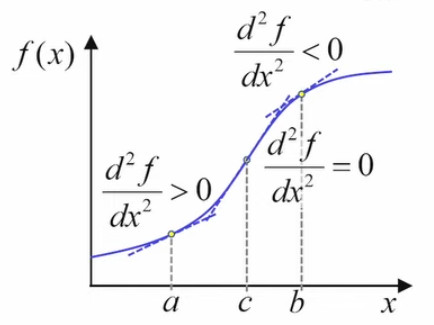

Le graphique ci-dessous illustre le fait que lorsque l'intervalle δ tend vers zéro, le segment de la courbe f(x) qu'il détermine peut être considéré comme une droite. Dans ces conditions, le point situé au milieu de cet intervalle détermine deux triangles identiques :

• en vert au-dessus de la ligne horizontale hachurée, dans la partie droite de l'intervalle ;

• en blanc en-dessous de la ligne horizontale hachurée, dans la partie gauche de l'intervalle.

On voit alors que la valeur de l'intégrale limδ→0 ∫x0–δ/2x0+δ/2 f(x) * dx (la surface en-dessous de la courbe) est égale à la surface du rectangle δ * f(x0).

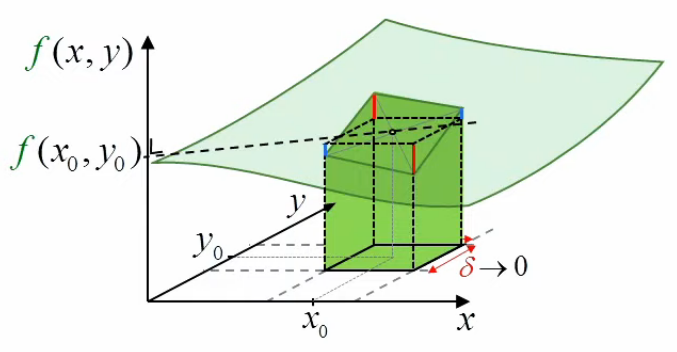

Ce résultat se généralise facilement au cas de deux dimensions : dans le graphique ci-dessus x0, point central de la base du rectangle dont la surface représente l'intégrale, devient dans le graphique suivant (x0,y0), point central de la base d'un parallélépipède rectangle dont le volume (membre de droite suivant) représente l'intégrale (membre de gauche suivant) : limS→0 ∫S f(x,y) * dS = δ2 * f(x0,y0)

où dS=dx*dy

∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV : forme continue de la loi de Gauss ;

à :

div(E→) = ρ(x→) / ε0 : forme locale de la loi de Gauss.

La première partie de cette démonstration concerne le membre de droite de la forme continue : si l'espace fermé de forme cubique est réduit à un point (déterminé par le vecteur) x→, alors ρ(x→0) peut être sorti de l'intégrale :

limvS→0 ∮s E→ . dS→ = limvS→0 1/ε0 * ρ(x→) * ∫VS dV ⇔

limvS→0 ∮s E→ . dS→ = limvS→0 1/ε0 * ρ(x→) * VS ⇔

limvS→0 ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ρ(x→0) * δ 3

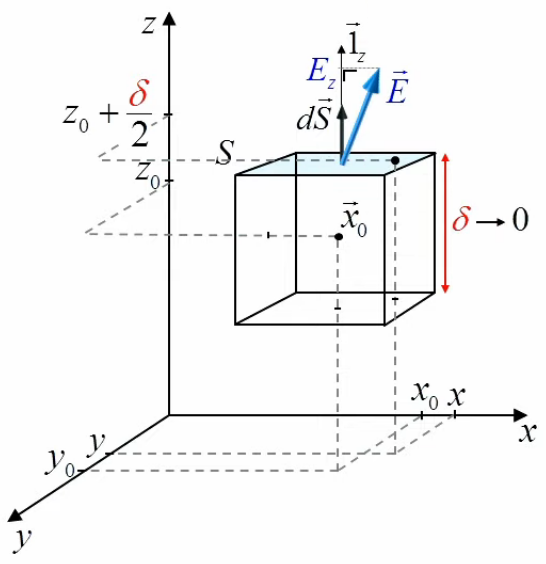

La seconde partie de la démonstration, plus longue et calculatoire, concerne le membre de gauche de la forme continue. S'agissant d'une intégrale de flux nous allons donc calculer ce flux sur toutes les surfaces du cube.

Commençons par celle du haut. Nous la dénommons Sz car orientée en z :

NB : le dS→ ne représente pas cette surface, mais une surface infinitésimale telle que :

dS→ = dS * 1→z ⇒

∮sz E→ . dS→ =

∮sz E→ . dS * 1→z =

∮sz E→ . 1→z * dS =

∮sz Ez(x,y,z0+δ/2) * dS =

par (225) :

Ez(x0,y0,z0+δ/2) * δ 2

Passons maintenant à l'autre surface orientée en z. Elle est telle que :

dS→ = - dS * 1→z ⇒ ... ⇒

∮sz E→ . ( - dS * 1→z ) =

...

- Ez(x0,y0,z0-δ/2) * δ 2

Passons maintenant aux deux surfaces orientées en y :

dS→ = dS * 1→y ⇒ ... ⇒

∮sy E→ . dS * 1→y =

...

Ey(x0,y0+δ/2,z0) * δ 2

Et ainsi de suite de suite, de sorte que le calcul des six faces donne finalement que :

1/ε0 * ρ(x→0) * δ 3 =

( Ez(x0,y0,z0+δ/2) - Ez(x0,y0,z0-δ/2) ) * δ 2 +

( Ey(x0,y0+δ/2,z0) - Ey(x0,y0-δ/2,z0) ) * δ 2 +

( Ex(x0+δ/2,z,y00) - Ex(x0-δ/2,y0,z0) ) * δ 2 ⇔

1/ε0 * ρ(x→0) =

( Ez(x0,y0,z0+δ/2) - Ez(x0,y0,z0-δ/2) ) / δ +

( Ey(x0,y0+δ/2,z0) - Ey(x0,y0-δ/2,z0) ) / δ +

( Ex(x0+δ/2,z0,y0) - Ex(x0-δ/2,y0,z0) ) / δ

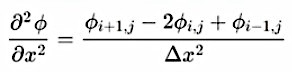

Or chacun des trois membres de cette somme n'est autre qu'une dérivée (partielle) "au centre", qui n'est qu'une variante de la traditionnelle dérivée (partielle) "à droite" : par (81) :

df(x) / dx =

limδ→0 ( f(x+δ) - f(x) ) / δ =

limδ→0 ( f(x+δ/2) - f(x-δ/2) ) / δ

de sorte que :

1/ε0 * ρ(x→0) =

∂Ex / ∂x |x0,y0,z0 +

∂Ey / ∂y |x0,y0,z0 +

∂Ez / ∂z |x0,y0,z0

(NB : les delta ronds ∂ spécifiques aux dérivées partielles.)

qui est bien la version locale recherchée, exprimant x→0 en fonction de (x0,y0,z0) ⇔ ρ et E→ ne sont considérés qu'en un seul point de l'espace. Et comme celui-ci peut se situer n'importe où dans l'espace, le zéro est en fait inutile ⇒

1/ε0 * ρ(x→) =

∂Ex / ∂x +

∂Ey / ∂y +

∂Ez / ∂z ≡ div(E→)

Divergence

Cette somme des dérivées partielles des composantes d'un champ est appelée "divergence du champ" et notée div(E→) (E→ pour le champ électrique, F→ quand le type de champ n'est pas spécifié).

Or nous avons d'autre part que :

1/ε0 * ρ(x→) =

1/ε0 * ρ(x→) * δ 3 / δ 3 =

par (226) :

limVS→0 1 / δ 3 * ∮s E→ . dS→ ⇔

limVS→0 1 / VS * ∮s E→ . dS→ = ρ(x→) / ε0 = div(E→)

qui est donc la forme locale de la loi de Gauss. Son interprétation physique s'énonce comme suit : « la divergence en un point représente le flux normalisé du champ vectoriel sur une surface fermée de taille infinitésimale entourant ce point ("normalisé" signifiant ici "divisé par le volume enfermé par la surface fermée") ».

On notera qu'en supprimant le passage à la limite et en faisant passer VS dans le membre de droite on retrouve l'interprétation de la loi de Gauss sous sa forme intégrale :

∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ρ(x→) * VS ⇔

∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ρ(x→) * ∫vS dV (224)

Observons enfin la différence entre définition mathématique (générale) et interprétation physique (particulière) de la divergence :

- div(E→) ≡ ∂Ex / ∂x + ∂Ey / ∂y + ∂Ez / ∂z (228) est la définition strictement mathématique de la divergence ;

- div(E→) = limVS→0 1 / VS * ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ρ(x→) (229) en est une interprétation physique.

Cas particulier : dans le vide il n'y a pas de charge (par définition du vide) ⇒

ρ(x→) = 0 ⇒ div(E→) = 0 (cf. supra l'évocation de la divergence dans la démonstration du théorème de Gauss (216) ).

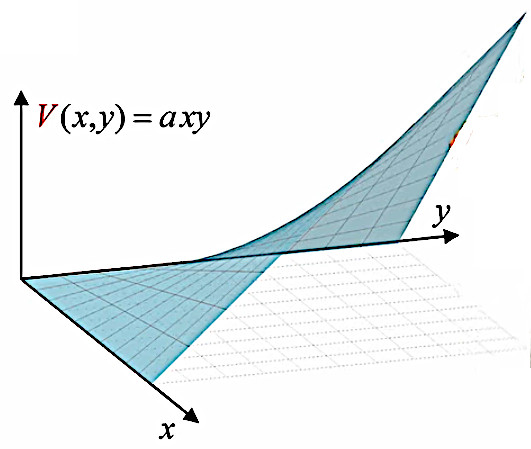

Application. Soit le champ :

E→(x,y,z) = a * y2 * 1→x + 2 * a * x * y * 1→y ⇒

où :

• ∂(a*y2)/∂x = 0

• ∂(2*a*x*y2)/∂y= 2 * a * x

⇒ par (228) :

div(E→) = 2 * a * x ⇒

ρ(x→) = ε0 * div(E→) = ε0 * 2 * a * x

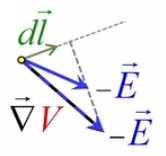

Nabla. On obtient enfin la forme la plus fréquente de la loi de Gauss en introduisant la notion de nabla (∇→), qui correspond à la formulation du gradient (93) sans mention de fonction :

∇→ = ∂ / ∂x * 1→x + ∂ / ∂y * 1→y + ∂ / ∂z * 1→z

⇒ soit :

E→ = Ex * 1→x + Ey * 1→y + Ez * 1→z ⇒ par (59) :

∇→ . E→ = ∂Ex / ∂x +

∂Ey / ∂y +

∂Ez / ∂z ⇒ par (228) :

div(E→) = ∇→ . E→

⇒

∇→ . E→ = 1/ε0 * ρ

où :

• ε0 est la permittivité du vide (218)

• ρ est la densité volumique de charge (223)

Théorème d'Ostrogradski

Ce théorème, qui relie flux et divergence, énonce que « l'intégrale de flux d'un champ vectoriel F→ sur une surface fermée F est donnée par l'intégrale de la divergence de ce champ sur le volume VS enfermé par cette surface » : ∮s F→ . dS→ = ∮vS div(F→) * dV.

La démonstration s'obtient à partir du système d'équation exprimant le passage de la forme continue à la forme locale de la loi de Gauss:

continue :

∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV

(224)

locale :

div(E→) = ρ(x→) / ε0

(229)

En isolant ρ(x→) dans (229) et en le substituant dans (224) ⇒ annulation des deux ε0 ⇒

∮s E→ . dS→ = ∮vS div(E→) * dV

CQFD

On note le champ E→ dans le cas du champ électrique, et F→ lorsqu'on ne spécifie pas de quelle type de champ il s'agit.

Comprenons bien le caractère étonnant du théorème d'Ostrogradski :

∮s F→ . dS→ = ∮vS div(F→) * dV

: alors que le membre de droite concerne tous les points constituant le volume, le membre de gauche ne concerne que les valeurs de F→ à la surface de ce volume. Il en résulte un fait à priori contre-intuitif : quelle que soit la situation (orientation) des champs à l'intérieur du volume – situation qui détermine la valeur de div(F→) – l'intégrale de ces div(F→) est constante (et vaut la valeur donnée par le membre de gauche).

Nous allons montrer que la nature a priori contre-intuitive de ce résultat n'est qu'apparente. Mais avant il est utile d'approfondir notre compréhension intuitive de la divergence, en montrant que son interprétation physique :

div(F→) = ( limVS→0 1 / VS ) * ∮s F→ . dS→ (229)

recouvre bien sa définition mathématique :

div(F→) ≡ ∂Fx / ∂x +

∂Fy / ∂y +

∂Fz / ∂z (228).

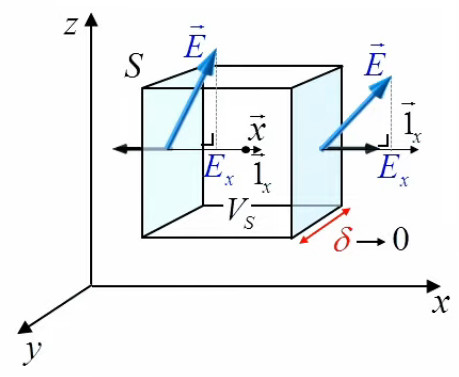

Pour ce faire on va prendre le cas de la composante en x de la définition mathématique. À celle-ci correspondent les deux faces du cube orientées en x.

La somme des flux passant par ces deux faces est donnée par (227) :

∫ 2sx F→ . dS→ = Fx(x+δ/2,y,z) * δ2 - Fx(x-δ/2,y,z) * δ2 ⇔

∫ 2sx F→ . dS→ = [ Fx(x+δ/2,y,z) - Fx(x-δ/2,y,z) ) ] * δ2 ⇔

∫ 2sx F→ . dS→ = [ Fx(x+δ/2,y,z) - Fx(x-δ/2,y,z) ) ] / δ * δ3 ⇔

où l'on constate que la partie surlignée en jaune correspond bien à la définition d'une dérivée (centrée) : le différentiel de valeur d'une fonction entre deux points séparés d'une distance δ, divisé par δ (de sorte que le δ2 du numérateur devient δ3). Quant à y et z, ils sont constants : on circule sur la ligne reliant les trois points x-δ/2x, x et x+δ/2.

Pour passer à la surface totale du cube il faut prendre en compte les deux autres paires de surface, orientées en y et z. Cette généralisation est triviale puisqu'il y a symétrie en x, y et z ⇒

∮s F→ . dS→ = [ ∂Fx / ∂x + ∂Fy / ∂y + ∂Fz / ∂z ] * Vs ⇔

1/Vs * ∮s F→ . dS→ = [ ∂Fx / ∂x + ∂Fy / ∂y + ∂Fz / ∂z ] ⇔

1/Vs * ∮s F→ . dS→ = div(F→)

où l'on retrouve bien (229).

Poursuivons l'interprétation physique de la divergence en analysant le cas d'une dérivée partielle positive. Cela signifie que le flux entrant est plus petit que le flux sortant (cf. graphique supra). Or le flux entrant étant négatif et le flux sortant positif (210), il en résulte que le flux net est positif. L'approche mathématique de dérivée partielle positive est donc bien cohérente avec l'interprétation physique de flux normalisé net qui est positif.

Fermons cette parenthèse sur l'interprétation intuitive de la divergence, et étudions de plus près le théorème d'Ostrogradski. Nous allons montrer que le théorème contient l'interprétation physique de la divergence. Il suffit pour cela de faire tendre VS vers zéro ⇒ div(F→) ne varie qu'infiniment peu ⇒ elle peut être considérée comme constate, et donc extraite hors de l'intégrale : soit :

∮s F→ . dS→ = ∮ vS→0 div(F→) * dV ⇒

∮s F→ . dS→ = div(F→) * ∮ vS→0 dV ⇔

∮s F→ . dS→ = div(F→) * VS ⇔

1/ VS * ∮s F→ * dS→ = div(F→)

où l'on retrouve bien (229).

Venons-en maintenant à l'objectif que nous nous étions fixé au début de cette section : montrer que le caractère contre-intuitif du théorème d'Ostrogradski n'est qu'apparent. Pour ce faire on va faire la démarche inverse à celle que l'on vient de présenter : retrouver le théorème à partir de la définition/interprétation physique de la divergence.

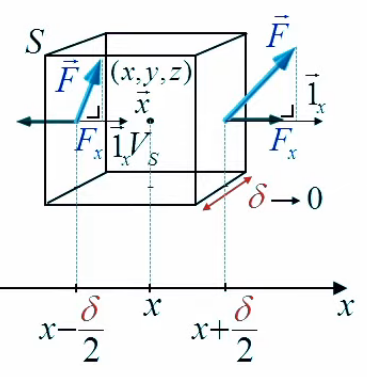

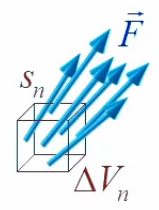

Pour ce faire on va décomposer le volume VS en petits cubes de volume ΔVn et de surface Sn tels que n=1,2,3,...,N. On a alors que, pour chaque petit cube de vecteur position x→n :

div(F→)|xn→ = limΔVn→0 1/ ΔVn * ∮sn F→ . dS→

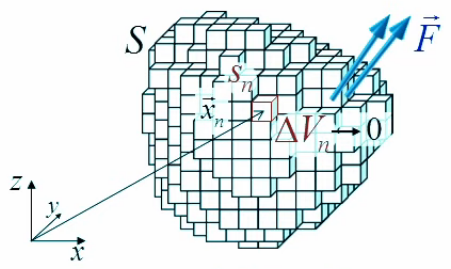

Le graphique ci-dessous représente les champs situés au milieu des six faces d'un cube. Il illustre le fait que pour chaque cube il y aura six calculs à effectuer.

On fait passer ΔVn dans le membre de gauche ⇒ :

div(F→)|xn→ * limΔVn→0 ΔVn = ∮sn F→ . dS→ ⇒

∑n=1Ndiv(F→)|xn→ * limΔVn→0 ΔVn = ∑n=1N ∮sn F→ . dS→ ⇔

∫ vS div(F→) * dV = ∑n=1N ∮sn F→ . dS→

NB : avec la notation intégrale le |xn→ est implicite.

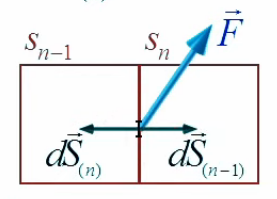

La conversion du membre de droite en intégrale semble plus problématique car la somme qui y est représentée prend en compte toutes les surfaces de tous les cubes, or l'intégrale de surface ne doit prendre en compte que les seules surface externes. Mais en réalité le problème ne se pose pas. Pour s'en rendre compte prenons le cas de deux cubes adjacent Sn-1 et Sn.

Leurs faces connexes ont une contribution au flux qui est nulle car leurs vecteurs de surface dS→ respectifs sont égaux en valeur absolue (puisque qu'ils correspondent à un même point de champ) mais de signes opposés (puisque le flux est rentrant dans un cas et sortant dans l'autre) ⇒ les produits scalaires correspondant s'annulent.

Vue en coupe ⇒ seuls 4 dS→ par cube sont représentables.

Paradoxe résolu ! Et c'est évidemment cette propriété qui dissipe l'apparente contre-intuitivité du théorème d'Ostrogradski : quelle que soit la valeur des F→ internes (norme et direction), ceux-ci sont de toute façon annulés !

On peut donc passer à l'intégrale dans le membre de droite :

∫ vS div(F→) * dV = ∑n=1N ∮sn F→ . dS→ ⇔

∫ vS div(F→) * dV = ∮s F→ . dS→

(233)

⇔ l'intégrale de la divergence sur un volume est donné par l'intégrale de flux de la fonction sur la surface qui limite ce volume. Il s'agit là d'un outil de calcul mathématique très utilisé en physique.

Méthode de Gauss : la sphère

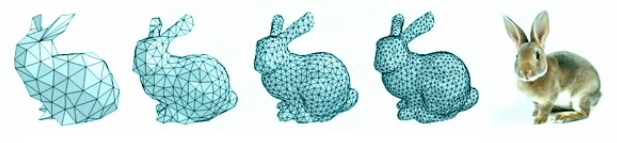

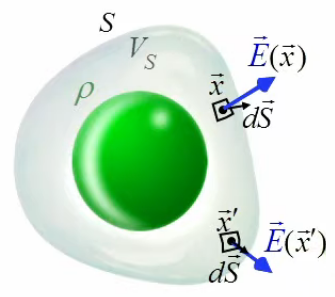

Nous allons montrer ici que la loi de Gauss ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV (224) permet de calculer le champ électrique E→ (membre de gauche, qui est une intégrale de surface) à partir de la distribution de charges qui en est à l'origine (membre de droite, qui est une intégrale de volume). Cette technique est appelée "méthode de Gauss". Nous allons l'illustrer ici par le cas d'un sphère chargée avec une densité volumique de charge ρ (223) constante (dans l'espace et le temps). Cette distribution de charge génère partout dans l'espace un champ électrique E→( x→), considéré au vecteur position x→.

Pour calculer ce champ on pourrait utiliser la formule du champ de Coulomb E→ = q / ( 4 * π * ε0 * r 2 ) * 1r→ (220). Une charge q contenue dans un volume infinitésimal peut être considérée comme ponctuelle. La loi de Coulomb permet alors de calculer la valeur du champ généré par cette charge en un point située à une distance r.

Pour connaître r il suffit de connaître la position des deux points dans un référentiel arbitraire. Le graphique ci-dessous montre comment, par construction, on trouve que :

• r = || x→ - x→' ||

• 1→r = ( x→ - x→' ) / || x→ - x→' ||

⇒

E→ = q / ( 4 * π * ε0 ) * ( x→ - x→' ) / || x→ - x→' ||3

On peut alors reconstituer la sphère par intégration de ces petits cubes, chacun générant sont propre champ en x→ ⇒ en sommant ces champs on obtient le champ généré par la sphère en x→ (principe de superposition). À chaque vecteur position x→' est ainsi associé un volume infinitésimal dV' dont la charge est alors donnée par le produit de ce volume par la densité volumique ρ : q = ρ * dV' (223). Et si la charge est infinitésimale (c-à-d arbitrairement petite), il en va de même pour le champ qu'elle génère ⇒ il faut remplacer E→ par dE→.

L'égalité précédente devient donc :

dE→ = ρ * dV' / ( 4 * π * ε0 ) * ( x→ - x→' ) / || x→ - x→' ||3

⇒ le champ généré par la sphère est donc :

E→ = ∫ dE→ = ∫ ρ * dV' / ( 4 * π * ε0 ) * ( x→ - x→' ) / || x→ - x→' ||3 ⇔

E→ = ∫ dE→ = ∫ ρ(x→') / ( 4 * π * ε0 ) * ( x→ - x→' ) / || x→ - x→' ||3 * dV'

où l'on précise que la charge volumique ρ(x→') n'est pas constante en toutes généralités (NB : ne pas confondre la sphère chargée et la surface de Gauss qui l'entoure).

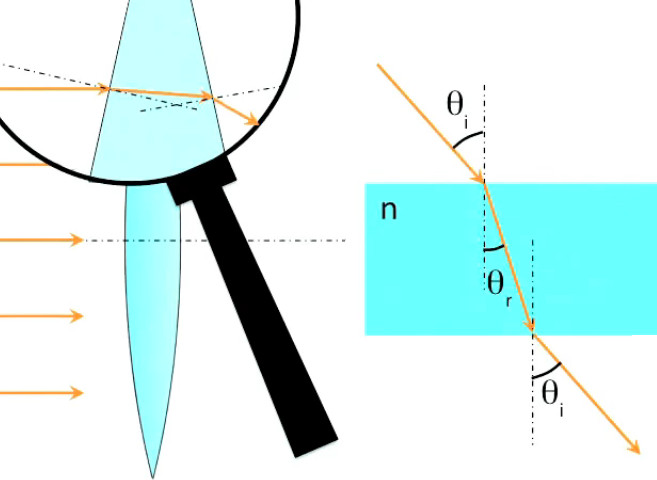

Cependant le calcul de cette intégrale de volume complexe n'est pas du tout aisé. Heureusement, la loi de Gauss ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV (224) permet de développer une méthode de calcul nettement plus simple, appelée "méthode de Gauss".

Dans le graphique suivant, la surface de Gauss S et le volume qu'elle renferme VS sont représentés en blanc.

Dans l'équation supra on constate que le champ E→ que l'on souhaite calculer se trouve à l'intérieur d'une intégrale. Comment faire pour l'isoler dans le membre de gauche ? Pour répondre à cette question considérons le cas général ∫0L f(x) dx = I. On ne peut le résoudre en f(x) que si l'on considère cette fonction comme constante f(x)=f ⇒

f * ∫0L dx = I ⇔

f * L = I ⇔

f = I / L

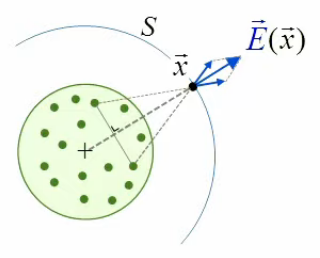

La méthode de Gauss est fondée sur ce principe : faire en sorte que l'intégrante E→ soit une constante. Et pour ce faire on va choisir une surface de Gauss qui a cet effet. Intuitivement on devine que cette surface induit la symétrie de la distribution des charges, et qu'en l'occurrence il s'agit donc d'une sphère centrée sur, et entourant, la sphère chargée.

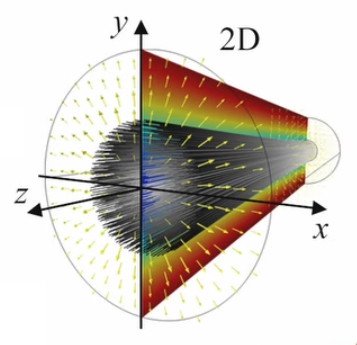

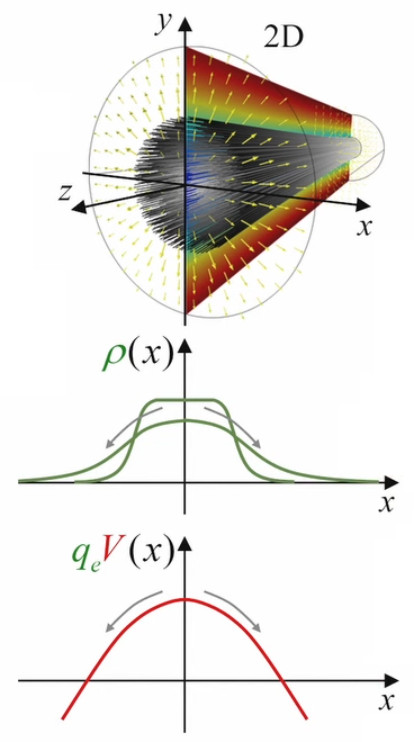

Le schéma suivant, qui représente la sphère en 2D, montre que le champ d'une distribution de charges sphérique et uniforme (paires de charges diamétralement opposées relativement au rayon passant par le point de champ x→) est radial, c-à-d situé sur le rayon correspondant, et donc perpendiculaire à la surface de Gauss ⇒ les dS→ sont parallèles aux E→, ce qui va simplifier le calcul du produit scalaire du membre de gauche de (224).

Et comme la sphère de Gauss est centrée sur la sphère chargée il en résulte que les modules E(r) des champs E→ sont égaux en tous points de la surface de Gauss :

• E→ = E(r) * 1→r

et il en va de même de leurs vecteurs de surface :

• dS→ = dS * 1→r

de sorte que :

E→ . dS→ = E(r) * dS ⇒

∮s E→ . dS→ = ∮s E(r) * dS ⇒

NB : le caractère vectoriel (et donc variable) de l'intégrale a disparu ⇒

∮s E→ . dS→ = E(r) * ∮s dS ⇒

∮s E→ . dS→ = E(r) * S ⇒

∮s E→ . dS→ = E(r) * 4 * π * r2

Il reste à calculer le membre de droite de ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV

(224). Attention, ρ est considérée comme constante dans toute la sphère chargée, mais cela n'implique pas que ρ(x→) est constante dans la sphère de Gauss ("le volume VS enfermé par la surface de Gauss S"), qui englobe la sphère chargée. Cependant, dans l'espace différentiel c'est le vide ⇒ ρ = 0 ⇒ l'intégrale de droite, qui concerne la sphère de Gauss (de rayon r), peut être ramenée à la seule sphère chargée (de volume VSc et rayon R) ⇒

1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ∫VSc ρ * dV ⇔

1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ρ ∫VSc dV ⇔

1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ρ * VSc ⇔

1/ε0 * ∫VS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ρ 4/3 * π * R3

de sorte que par (234), (235) et (224) :

E(r) * 4 * π * r2 = 1/ε0 * ρ 4/3 * π * R3 ⇔

E(r) = ρ * R3 / ( 3 * ε0 * r2 ) ⇔

E→ = ρ * R3 / ( 3 * ε0 * r2 ) * 1→r ⇔

E→ = ρ * VSc / ( 4 * π * ε0 * r2 ) * 1→r ⇒ par (223) :

E→ = Q / ( 4 * π * ε0 * r2 ) * 1→r

où l'on retrouve donc le champ coulombien (220) c-à-d généré par une charge ponctuelle. C'est là un résultat remarquable, et à priori contre-intuitif : le champ est indépendant du rayon de la sphère chargée (ce qui est pratique pour modéliser des corps dont la taille peut être associée à un point, tels que des électrons).

Rappelons cependant que cette équivalence entre lois de Coulomb et de Gauss n'est valable que dans un système statique; Dès que la charge bouge, la loi de Coulomb n'est plus valable (contrairement à la loi de Gauss, qui est donc plus générale). Mais nous verrons également que la méthode de Coulomb demeure incontournable dans des situations statiques non symétriques.

Interprétations habituelles :

• on retrouve la relation en 1/r2 que l'on avait déjà observée dans le cas d'une charge ponctuelle : plus on s'éloigne de la charge, plus le champ diminue ;

• le champ augmente avec la charge Q, ce qui est également intuitif.

Approfondissons maintenant l'analyse en étudiant le cas où r < R c-à-d lorsque le volume de Gauss est à l'intérieur de la sphère chargée. Étant donné la symétrie du système cela n'a pas d'impact sur le membre de gauche de (234), mais concernant le membre de droite il faut y remplacer R par r ⇒ (236) devient :

E→(r) = ρ * r3 / ( 3 * ε0 * r2 ) * 1→r ⇔

E→(r) = ρ / ( 3 * ε0 ) * r * 1→r

NB : on a donc plus la relation en 1/r2 !

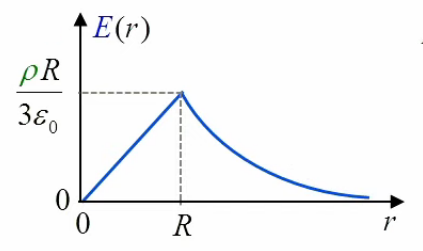

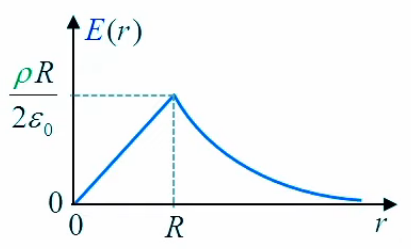

En résumé :

Le graphe de la fonction E(r) illustre la croissance linéaire pour r ≤ R, suivie d'une décroissance en 1/r2 lorsque r devient supérieur à R.

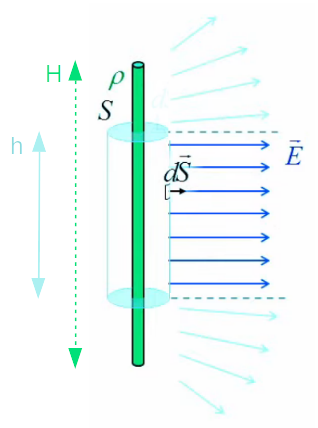

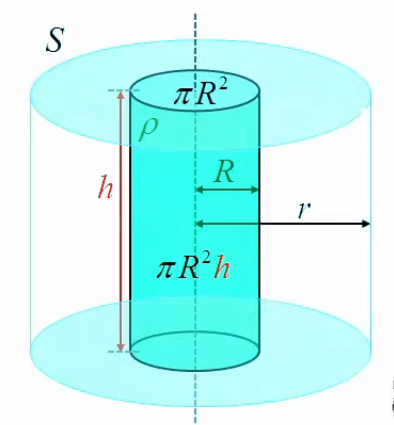

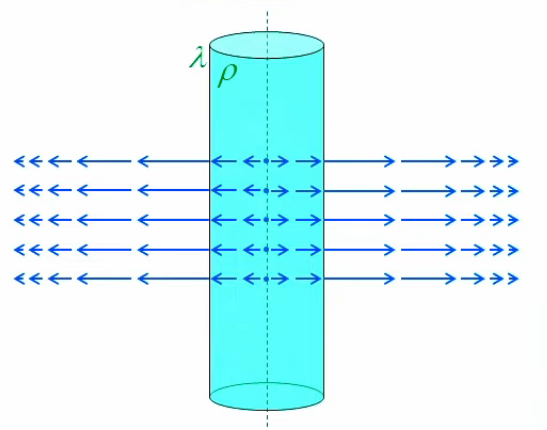

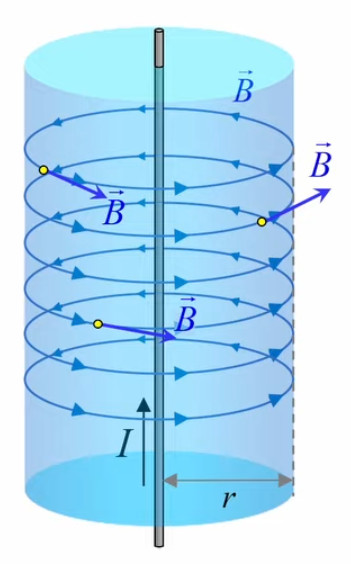

Méthode de Gauss : le cylindre

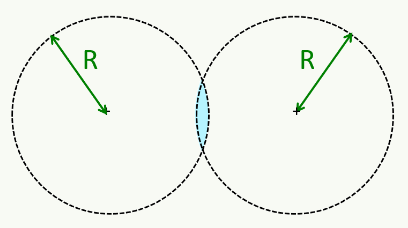

Dans la section précédente concernant l'application de la méthode de Gauss à une sphère chargée, nous avons vu que la méthode requiert d'identifier une surface de Gauss symétrique (de sorte que le produit scalaire du champ et du vecteur de surface est constant ou nul en tout point). Si la réponse est évidente dans le cas d'une sphère, elle l'est moins dans le cas d'un cylindre. Nous allons voir que dans ce cas, la méthode de Gauss fournit une approximation valable (sous certaines conditions) du champ électrique lorsque le calcul du champ se fait en un point suffisamment proche du centre du cylindre et ceci uniquement lorsque ce dernier est suffisamment long (l’approximation n’est pas quantifiée, elle n’est présentée que de façon intuitive).

Tant que l'on se situe au niveau du milieu de la longueur du cylindre chargé, il y a symétrie : le champ est perpendiculaire à l'axe du cylindre chargé. D'autre part cette perpendicularité (et partant la symétrie) est d'autant moins approximable que l'on se rapproche d'une extrémité ou l'autre.

Par conséquent, si l'on considère un cylindre chargé de longueur H (en vert sur le schéma ci-dessus), et un point externe situé à la surface d'un cylindre de Gauss (en bleu) de longueur h < H et de rayon r, entourant le cylindre chargé, alors il existe au moins une valeur du ratio ( H - h ) / r au-dessus de laquelle on peut considérer que le champ généré par le cylindre chargé à la surface du cylindre de Gauss est en tous points perpendiculaire à l'axe central. C'est l'option que nous appelons symétrie localisée (et en l'occurrence "centrée").

Un autre option est celle de symétrie infinie : on considère ici une situation purement théorique (idéalisée) où H = ∞ de sorte que la symétrie n'est plus localisée, c-à-d qu'on peut la considérer en tout point de l'espace.

Quelle que soit l'option analytique choisie, ∮ étant une intégrale fermée, il faut prendre en compte la surface latérale SL ainsi que celle des deux bases du cylindre de Gauss : S = SL + SB ⇒

∮s E→ . dS→ = ∫sL E→ . dS→ + ∫sB E→ . dS→

Notez que dans le membre de droite ce ne sont plus des intégrales de surface fermée.

Concernant ∫sL E→ . dS→, le schéma ci-dessous montre la situation vue du dessus : il y a bien une symétrie radiale par rapport à l'axe du cylindre, et les vecteurs de surface dS→ sont parallèles à leur champ E→. Dans ces conditions, leur produit scalaire est égal au produit de leurs modules.

Concernant ∫sB E→ . dS→, le graphique ci-contre montre que si les deux bases sont choisies telles que perpendiculaires à l'axe du cylindre ⇒ chaque vecteur de surface est perpendiculaire à son champ, de sorte que leur produit scalaire est nul.

Au total on a donc que :

∮s E→ . dS→ = ∫sL E→ . dS→ + ∫sB E→ . dS→ ⇔

∮s E→ . dS→ = ∫sL E * dS ⇔

∮s E→ . dS→ = E * ∫sL dS ⇔

∮s E→ . dS→ = E * SL ⇔

∮s E→ . dS→ = E(r) * 2 * π * r * h

Pour terminer l'application de la méthode de Gauss, intéressons-nous maintenant au membre de droite de la loi de Gauss ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫vS ρ(x→) * dV (224). Rappelons qu'il s'agit de la charge totale à l'intérieur du volume de Gauss VS. Quant à la densité de charge ρ(x→) elle est considérée comme constante (uniformément répartie) dans le cylindre chargé, mais cela n'implique pas qu'elle l'est également dans le cylindre de Gauss ("le volume VS enfermé par la surface de Gauss S"), qui englobe le cylindre chargé.

Cependant, dans l'espace différentiel c'est le vide ⇒ ρ = 0 ⇒ l'intégrale de droite, qui concerne le cylindre de Gauss (de rayon r), peut être ramenée au seul cylindre chargé (de volume VSc et rayon R), où ρ(x→) = ρ ⇒

1/ε0 * ∫vS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ρ ∫vSc * dV ⇔

1/ε0 * ∫vS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ρ VSc ⇔

1/ε0 * ∫vS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ρ * π * R2 * h

De sorte que par (239), (240) et (224) :

E(r) * 2 * π * r * h = 1/ε0 * ρ * π * R2 * h ⇔

E(r) = ρ * R2 / ( 2 * ε0 * r ) ⇔

E→(r) = ρ * R2 / ( 2 * ε0 * r ) * 1→r

Interprétation :

• le champ est indépendant de la longueur h du cylindre de Gauss ;

• le champ (externe) diminue en 1/r, alors que dans le cas de la sphère il diminuait en 1/r2 ⇔ la décroissance est moins rapide ;

• alors que dans le cas de la sphère la radialité était définie par rapport au centre de la sphère (r est la distance par rapport à ce point), dans le cas du cylindre elle est défini par la perpendiculaire à l'axe du cylindre (r est la distance par rapport à cet axe) ;

Densité

linéique

Dans le cas de la sphère on retrouvait le champ Coulombien (charge ponctuelle) en exprimant le champ en fonction de la charge totale Q plutôt qu'en fonction de la densité de charge ρ. A-t-on le même résultat dans le cas du cylindre ? :

par (223) :

Q = ρ * π * R2 * H ⇔

ρ * R2 = Q / ( π * H ) ⇒

substitué dans (241) ⇒

E→(r) = ( Q / H ) / ( 2 * π * ε0 * r ) * 1→r ⇒

soit λ = Q / H = ρ * π * R2 la densité linéique de charge :

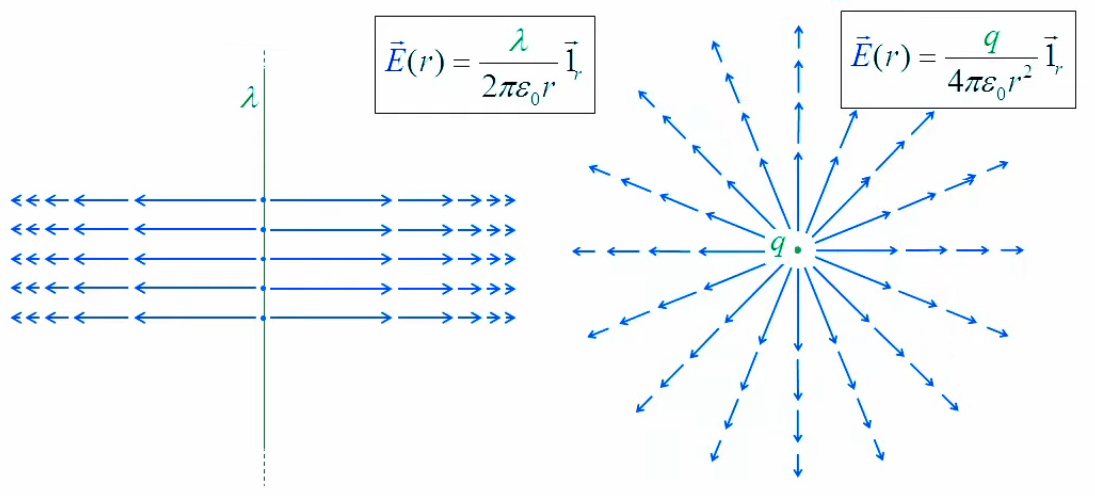

E→(r) = λ / ( 2 * π * ε0 * r ) * 1→r

De sorte que ni le rayon R ni longueur H du volume chargé n'interviennent. Dès lors, de même que la sphère chargée pouvait être théoriquement réduite à un point, le cylindre peut être théoriquement réduit à un fil rectiligne infini.

Enfin, le cas que nous venons d'analyser est tel que le rayon r du cylindre de Gauss est supérieur à celui R du cylindre chargé. Mais qu'en est-il du champ à l'intérieur du cylindre uniformément chargé, c-à-d tel que r < R ? Cette situation ne changeant rien à la symétrie, rien n'est changé concernant (239). Et dans (240) il faut juste remplacer R par r ⇒

E(r) * 2 * π * r * h = 1/ε0 * ρ * π * r2 * h ⇔

E(r) = ρ * r / ( 2 * ε0 ) ⇔

E→(r) = ρ * r / ( 2 * ε0 ) * 1→r

En résumé :

Le graphe de la fonction E(r) illustre la croissance linéaire pour r ≤ R, suivie d'une décroissance en 1/r lorsque r devient supérieur à R.

Physiquement le graphe ci-dessus peut être illustré comme dans le graphique ci-dessous : à l'intérieur du cylindre chargé le module du champ est croissant (linéairement) tandis qu'en dehors il est décroissant (en 1/r).

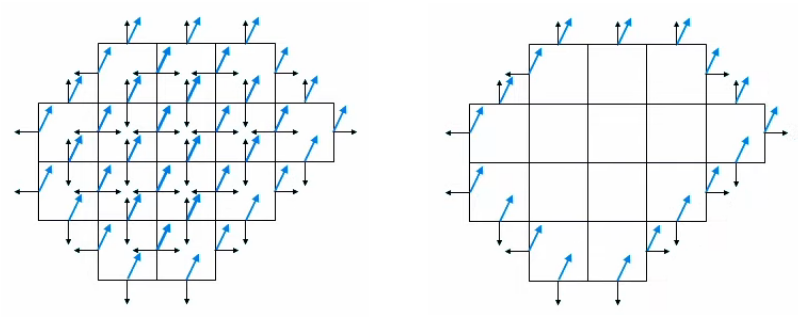

Enfin le graphique suivant compare les deux cas idéalisés : un fil de longueur infinie dans le cas du cylindre (gauche), et un point dans celui de la sphère (droite).

N.d.A. On notera que le schéma de droite peut être interprété comme celui de gauche vu d'en haut. La différence étant l'épaisseur du cylindre, qui semble pouvoir expliquer () le degré inférieur de l'exposant en r : dans les deux cas on a certes une diminution de densité, horizontalement, lorsqu'on s'éloigne du centre, mais dans le cas du cylindre la densité a une seconde dimension, verticale, qui elle ne diminue pas avec la distance au centre.

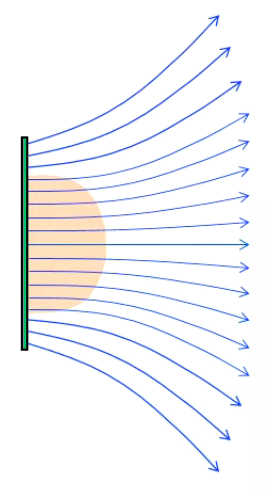

Méthode de Gauss : le plan

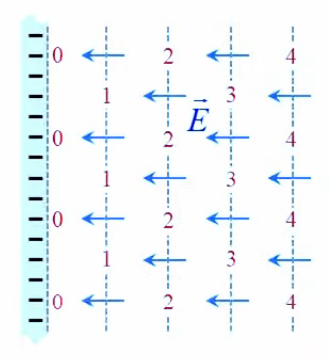

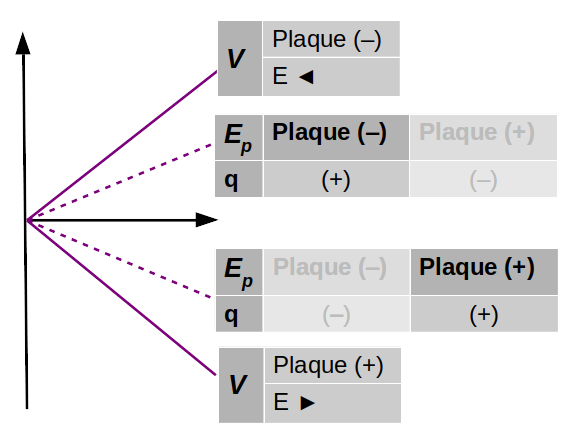

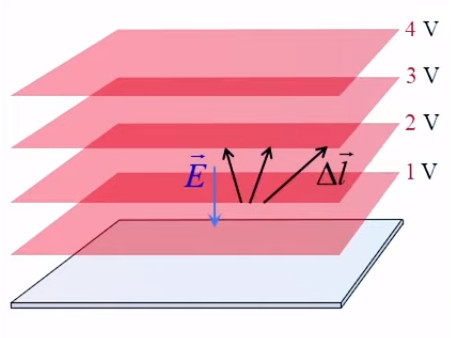

L'application de la loi de Gauss trouve une application notamment dans le cas de circuits électriques tels qu'un condensateur, qui n'est autre qu'un couple de plaques de charges opposées (cf. champ dipolaire), ce qui génère un champ entre les plaques (qui va permettre de contrôler les courants et tensions dans le circuit).

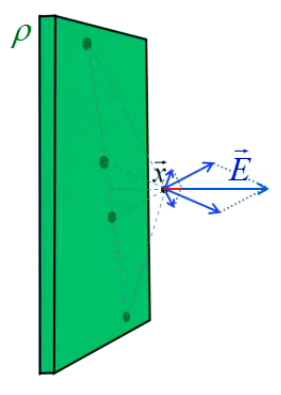

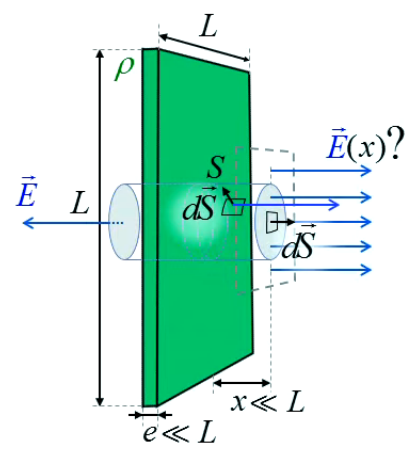

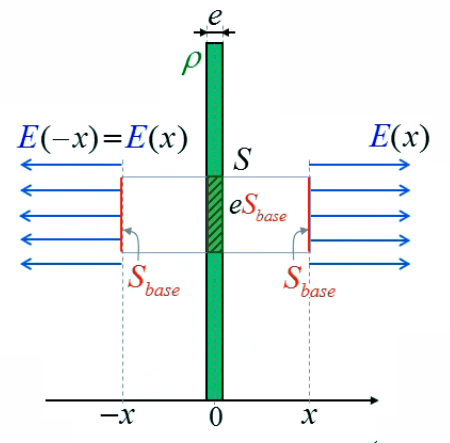

La problématique théorique est ici du même type que dans les deux sections précédentes. La méthode de Gauss requiert d'identifier une surface de Gauss symétrique, de sorte que le produit scalaire du champ et du vecteur de surface est constant ou nul en tout point. Si la réponse est évidente dans le cas d'une sphère (à savoir une autre sphère), elle l'est moins dans le cas d'une plaque. Nous allons voir que dans ce cas, la méthode de Gauss fournit une approximation valable du champ électrique lorsque le calcul du champ se fait en un point suffisamment proche du centre de la plaque, et pour autant que celle-ci soit suffisamment étendue et mince.

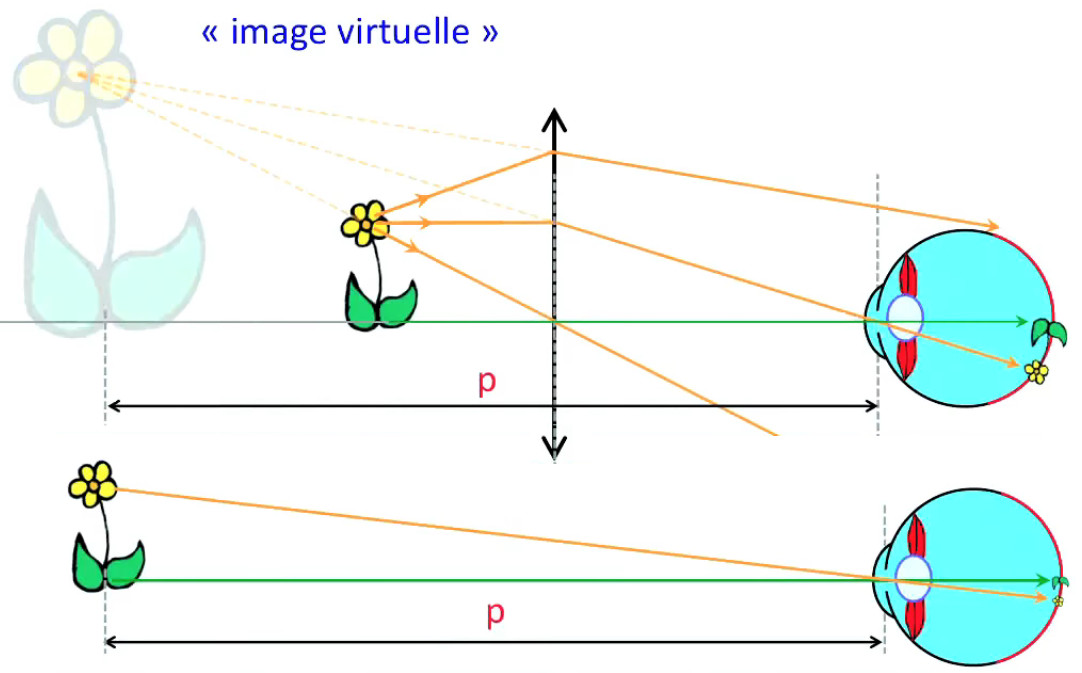

On considère ici le cas d'une plaque uniformément chargée avec une densité volume de charge ρ (223). On comprend déjà intuitivement qu'à l'instar du cylindre ce système ne présente pas la symétrie d'une sphère chargée, et que par conséquent cette symétrie devra être considérée comme localisée en le centre de la plaque, ou non localisée en supposant une plaque de superficie infinie. En effet, d'une part le champ en un point situé sur la perpendiculaire au centre d'une plaque carrée est confondu avec cet axe.

D'autre par, comme illustré par la géométrie vectorielle de l'image ci-contre, on peut considérer qu'il existe une certaine distance x à une plaque de surface L*L, en-dessous de laquelle les points sources proches du bord n'ont pas d'impact significatif sur le point de champ considéré, de sorte qu'il existe une zone centrée sur le centre de la plaque et dans laquelle le champ est uniforme c-à- identique en tout point, et en l'occurrence perpendiculaire à la plaque.

Comme dans les deux cas précédent cette limitation de symétrie locale pourra être levée en considérant le cas théorique d'une plaque de surface infinie.

La configuration du système impose logiquement la forme du volume de Gauss : celui-ci doit contenir le flux et induire une symétrie maximale ⇒ c'est donc le cylindre qui s'impose.

Le membre de gauche de la loi de Gauss ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫vS ρ(x→) * dV

(224) se décompose donc à nouveau en deux intégrales de surface (non fermées) : surface latérale (SL) et celle des deux bases (2*SB) :

∮s E→ . dS→ = ∫sL E→ . dS→ + ∫sB E→ . dS→

sur la surface latérale les vecteurs de surface sont perpendiculaires à leur champ ⇒ leur produit scalaire est nul, tandis que sur les bases ils leurs sont parallèles ⇒ leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes, ⇒

∮s E→ . dS→ = ∫sB E * dS ⇔

∮s E→ . dS→ = E * ∫sB dS ⇔

∮s E→ . dS→ = E * 2 * SB

Traitons maintenant le membre de droite de la loi de Gauss ∮s E→ . dS→ = 1/ε0 * ∫vS ρ(x→) * dV

(224). C'est une intégrale de volume calculant la charge intérieure à la surface de Gauss, c-à-d la charge de la portion de plaque chargée contenue dans la surface de Gauss, ⇒ par (223) :

1/ε0 * ∫vS ρ(x→) * dV = 1/ε0 * ρ * e * SB

De sorte que par (243), (244) et (224) :

E * 2 * SB = 1/ε0 * ρ * e * SB ⇔

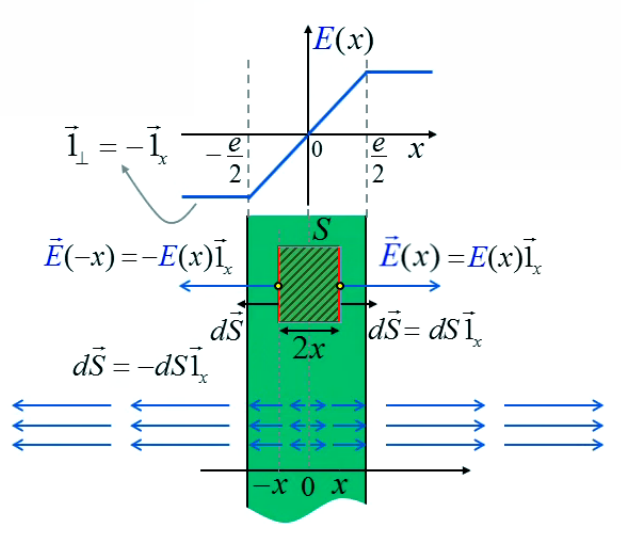

E = ρ * e / ( 2 * ε0 ) ⇔

E→(x) = ρ * e / ( 2 * ε0 ) * 1→⊥

NB : 1→⊥ = - 1→x vers la gauche, et 1→⊥ = 1→x vers la droite !

Interprétations :

• le champ ne dépend pas de la surface de la plaque ;

• le champ (externe) ne dépend pas de sa distance x à la plaque : quelle que soit la distance à laquelle on se trouve de la plaque chargée le champ est constant !

Densité

surfacique

Dans le cas de la sphère on retrouvait le champ Coulombien (charge ponctuelle) en exprimant le champ en fonction de la charge totale Q plutôt qu'en fonction de la densité de charge ρ. A-t-on le même résultat dans le cas de la plaque ? Par (223) :

Q = ρ * e * S ⇔

ρ * e = Q / S ⇒ substitué dans (245) :

E→(x) = Q / S / ( 2 * ε0 ) * 1→⊥ ⇒

soit σ = Q /S = ρ * e la densité surfacique de charge :

E→(x) = σ / ( 2 * ε0 ) * 1→⊥

De sorte que ni l'épaisseur e ni la surface S de la plaque n'interviennent. Dès lors, de même que la sphère chargée pouvait être théoriquement réduite à un point, et le cylindre à un fil rectiligne infini, la plaque peut l'être à un plan d'extension infinie et infiniment mince.

Enfin, le cas que nous venons d'analyser est tel que le champ est à l'extérieur de la plaque, mais qu'en est-il à l'intérieur ? Cette situation ne changeant rien à la symétrie, rien n'est changé concernant (243). Et dans (244) il faut juste remplacer e par 2*x ⇒

E * 2 * SB = 1/ε0 * ρ * 2 * x * SB ⇔

E = ρ / ε0 * x ⇔

E→(x) = ρ / ε0 * x * 1→⊥

Ainsi alors que le champ était indépendant de x en dehors de la plaque, ce n'est plus le cas dans celle-ci (on avait donc raison de faire preuve de prudence dans (245), en mentionnant E→(x) plutôt que E→). En particulier le champ est nul si x=0 c-à-d lorsqu'on on se situe au milieu de la plaque, ce qui est logique puisque cette situation est symétrique.

On notera une continuité (intuitive) dans la dépendance du champ externe à la distance r au volume chargé, selon la forme idéalisée de celui-ci :

• source ponctuelle (dim=0) : dépendance en 1/r2 ;

• source linéaire (dim=1) : dépendance en 1/r1 ;

• source plan (dim=2) : dépendance en 1/r0=1 c-à-d indépendance ;

que l'on peut généraliser par source de dim = n ⇒ dépendance en 1 / r (2-n).

Dans le cas du plan, le résultat à priori contre-intuitif de non dépendance du champ externe par rapport à la distance n'est qu'apparent :

• horizontalement (c-à-d dans le sens du flux) : pas de radialité horizontale, donc pas de baisse de densité lorsqu'on s'éloigne du centre ;

• verticalement (c-à-d perpendiculairement au flux) : il y a une épaisseur de flux de sorte que la densité est logiquement constante dans l'espace.

Mais rappelons-nous que ces résultats ne valent que pour une distance proche du corps chargé : au delà on retrouvera une dépendance tendant vers 1/r2 au fur et à mesure que la distance grandit c-à-d que l'objet chargé devient petit relativement à celle-ci.

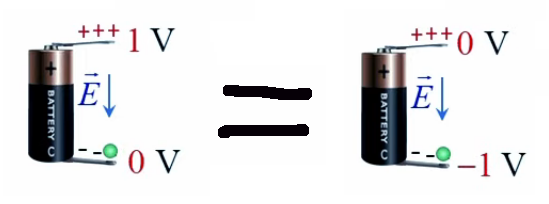

Potentiel

2. Gravitation universelle

3. Potentiel et résistance électrique

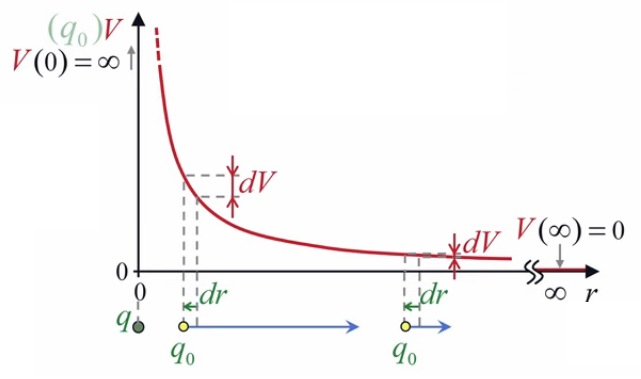

6. Potentiel coulombien

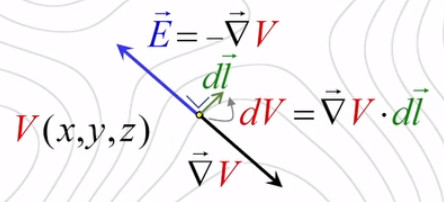

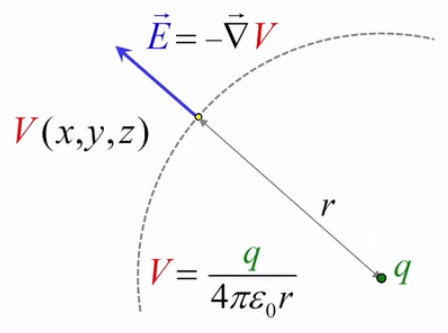

7. Champ et gradient du potentiel

8. Équations de Poisson et Laplace

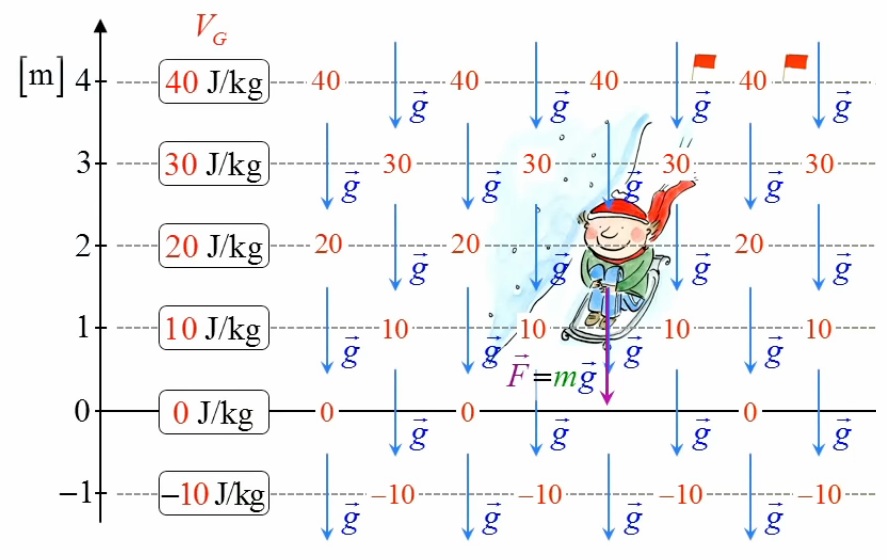

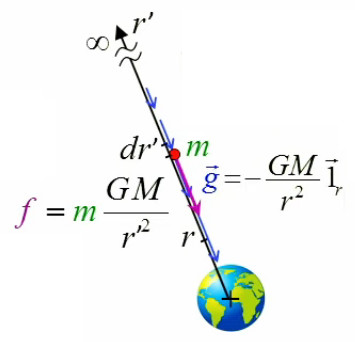

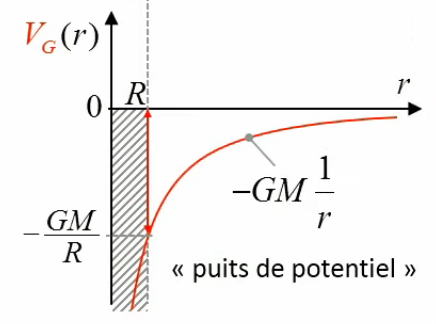

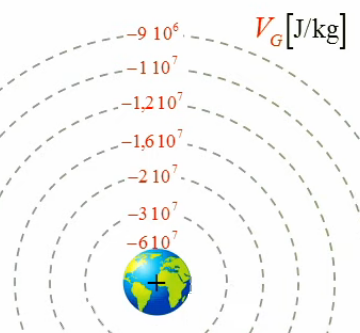

Potentiel gravitationnel